Un chercheur sait-il toujours ce qu’il cherche? Plus ou moins confusément. Retrouver un souvenir d’enfance, tel était le programme lié de longue date à la fouille d’un coin de ma mémoire, où gisait la trace d’une histoire de Walt Disney, ranimée par l’entremise d’Alain François. Mais à quelle fin? Comme souvent, il fallait s’engager sur le chemin avant d’entrevoir une réponse.

Je n’ai pas connu le premier Disney, celui des Silly Symphonies déjantées des années 1930, regrettées par Pierre Pigot [1] Cf. Pierre Pigot, L’Assassinat de Mickey Mouse, Paris, Puf, 2011.. Seul subsiste pour moi un autre souvenir, celui d’un dessin animé de Donald, que nous regardions à Noël sur le projecteur super-8 familial, en même temps que les courts métrages de Charlot. C’était au milieu des années 1960, mais je sais gré à mon père de m’avoir transmis quelque chose de l’émotion du premier cinéma – d’une image tressautante, muette et pourtant si bruyante, avec le ronron régulier de la caméra, et de l’émerveillement partagé que provoquait son animation. Un souvenir suffisamment précis pour me permettre de comprendre l’évocation par Walter Benjamin des «films burlesques américains et les films de Disney» et leur «dynamitage thérapeutique de l’inconscient» [2]Walter Benjamin, « L’Oeuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique » (1e version, 1935, trad. de l’allemand par Maurice de Gandillac, revue par Rainer … Continue reading.

Mais au-delà de ce mince échantillon mémoriel, mon Disney aura d’abord été celui de la bande dessinée, dans les pages du Journal de Mickey, hebdomadaire que je lisais à la fin des années 1960 et au début des années 1970, au moment des aventures du Fantôme, de Guy L’Eclair, des Onkriens et de Mandrake. Dans l’écosystème complexe de l’industrie disneyienne, la BD n’est d’abord qu’un produit dérivé de l’œuvre cinématographique, vaisseau amiral d’une production qui n’a pas choisi par hasard de s’inscrire dans le sillage du nouvel art des masses.

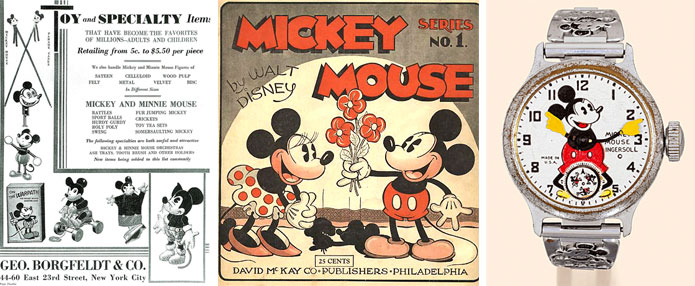

Bien avant Star Wars, la structuration d’une écologie du produit dérivé est un trait que Disney aura su porter à des sommets inégalés. La condamnation traditionnelle de tout ce qui relève du commerce a empêché de percevoir ou d’analyser les ressorts d’un système qui, en nouant intimement industrie et création, a fonctionné comme un puissant amplificateur de prosécogénie ou d’attractivité culturelle, renforcée à la fois par la prolifération des signaux et la multiplication des occasions d’appropriation. Du cinéma, Disney a retenu la leçon qu’il n’engendre pas seulement des histoires ou des personnages, mais des univers, qui peuvent se décliner sur tous les supports de l’édition.

Alors que l’archéologie de la bande dessinée ne retient le plus souvent que des critères formels pour évoquer ses origines, essayant par là d’anoblir son histoire, je pense au contraire qu’il faut resituer le développement de cette forme culturelle dans son contexte industriel. De ce point de vue, l’exploitation sur le terrain de l’illustré de la mine disneyienne peut être considérée comme l’un des principaux accélérateurs du genre, qui hérite à la fois de l’ADN du premier cinéma et de l’énergétique de la production graphique, dopée par l’explosion de la publicité et des nouveaux médias.

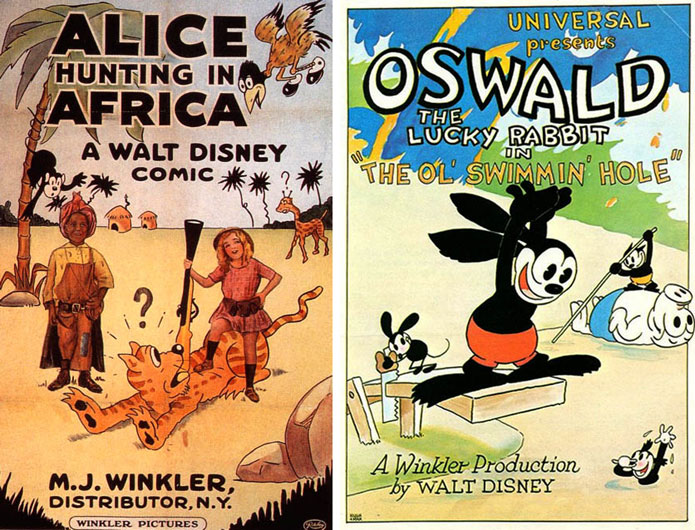

Y a-t-il des caractéristiques propres à la création industrielle? Son appropriabilité et sa transmissibilité apparaissent à l’évidence comme des traits spécifiques. Dès le milieu des années 1920, « Walt Disney » n’est plus un nom d’auteur mais une marque commerciale qui recouvre une œuvre collective où les créateurs interviennent comme des artisans interchangeables. Cette transmissibilité des histoires et des personnages, qui peuvent circuler d’un support à l’autre au gré des opportunités, a des conséquences esthétiques perceptibles.

Alors que l’approche classique de l’œuvre d’art suppose l’intangibilité de caractères inventés une fois pour toutes par un auteur, les genres graphiques industriels ont habitué le public à admettre des variations formelles ou des évolutions narratives parfois importantes. Inventé en 1928 par le dessinateur Ub Iwerks, le personnage de Mickey connaîtra par exemple des transformations marquées au cours de ses multiples existences. Cette variabilité est parfaitement acceptée et fait partie des codes spécifiques de la bande dessinée. Soumise au régime de la reprise et de l’adaptation propre aux genres culturels mineurs, mais aussi à la transmission et à la standardisation des œuvres qu’imposent la création collective, la bande dessinée apparaît comme le théâtre d’une très particulière instabilité formelle, trait fascinant qui contredit la plupart des règles admises de la création (originalité, style, propriété intellectuelle, etc.).

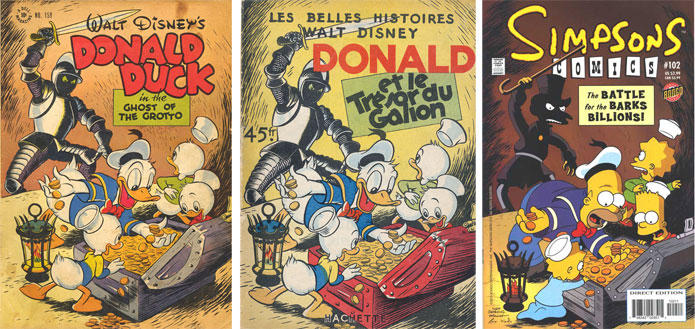

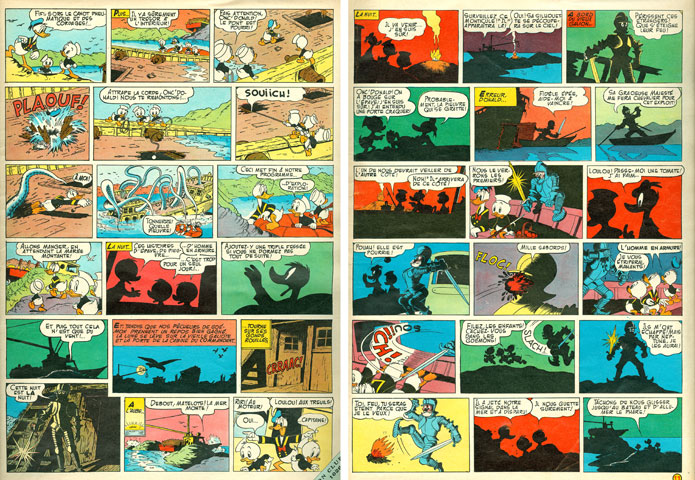

Ces caractères de la création industrielle affaiblissent-ils sa force expressive? C’est ici qu’intervient la chasse à mon souvenir d’enfance. Parmi les milliers d’images consommées dans ma jeunesse, quelques-unes seulement ont imprimé dans ma mémoire un souvenir durable. L’une d’elles n’est autre que l’histoire du « Fantôme de la grotte » (« The Ghost of the Grotto« ), l’une des plus célèbres bandes du patrimoine disneyien, dessinée par Carl Barks en 1947 (voir ci-dessous, cliquer pour agrandir).

Au moment où j’évoque ce souvenir sur le blog d’Alain François, j’ignore encore tout de cette notoriété bédéphilique. Ce qui me revient est une trace confuse, à partir de laquelle mon camarade retrouve la bonne piste. M’avait particulièrement marqué l’image étonnante d’une pieuvre géante surgissant de l’eau et défonçant un navire, que les bases de données en ligne me permettent de retrouver (voir ci-dessous). Identifier la source culturelle d’une émotion d’enfance, conservée à peu près intacte par absence de mobilisation pendant la durée qui m’en sépare, est un cas rare qui mérite attention. C’est donc avec l’intuition d’un trésor à recouvrer que je me mets en quête du document qui l’a suscité.

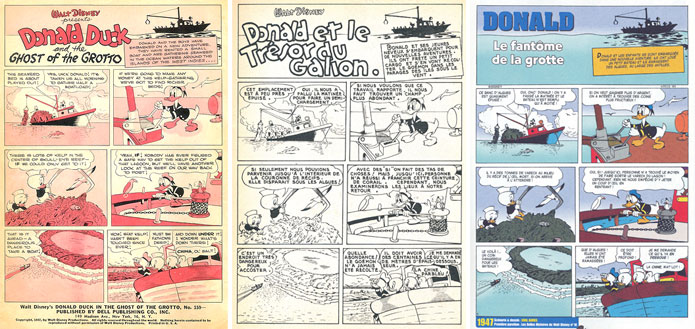

Pas si simple. Le principe de republication systématique du corpus disneyien me confronte à une multitude de sources diverses (la base Inducks recense à ce jour un total de 84 republications de par le monde, dont 7 états-uniennes et 13 françaises), dont j’ignore a priori laquelle est mon original. Vais-je le trouver dans L’Intégrale Carl Barks, proposée par les éditions Glénat? Pas de chance, ces œuvres complètes ne le sont pas vraiment, j’ai beau feuilleter et refeuilleter les premiers volumes, mon « Fantôme… » n’y est pas. C’est chez un bouquiniste que je découvre la première version française, publiée en 1949, mince fascicule partiellement en noir et blanc (voir ci-dessous). Je survole rapidement la bande, en essayant de ne pas entrer trop en détail dans l’histoire, pour préserver autant que faire se peut le capital mémoriel qui me sert de guide. Déception: je ne retrouve rien de l’émotion que je recherche. Je reconnais comme une ébauche schématique, le scénario et quelques détails graphiques, mais comme détachés de la substance qui s’attache pour moi à ce souvenir.

En juillet dernier, Alain François me signale que « Le Fantôme de la grotte » fait l’objet d’une nouvelle publication dans le hors-série n° 19 de Picsou Magazine. Mais là encore, la consultation du volume, cette fois tout en couleurs, ne m’apporte pas la confrontation attendue. Ce n’est qu’en remettant la main, via eBay, sur l’exemplaire du Journal de Mickey n° 1026 du 13 février 1972 que je retrouve immédiatement le sentiment de familiarité qui signe l’identification de ma source.

Celle-ci me permet donc de dater avec précision l’épisode: j’ai dix ans quand je lis cette histoire; mon souvenir a quarante ans tout rond. Première surprise: la version de 1972 ne respecte pas la forme originale dessinée par Barks (26 pages, 4 bandes), mais a été recomposée en raison du format du magazine (12 pages, 6 bandes) et coloriée d’une manière particulièrement exubérante, typique des années 1970, avec de nombreux aplats de couleurs vives (voir ci-dessous).

Par la sacralisation de l’origine et la construction d’une vision en entonnoir, le travail d’identification de l’œuvre d’art évacue comme autant de déchets les informations qui perturbent son unité référentielle. C’est pourquoi il me fallait le détour du souvenir pour redécouvrir la question de la pluralité des versions – non dans la lecture affadie d’une téléologie qui en nettoie les accidents, mais dans la vivacité d’une perception qui en identifie chaque détail.

En poursuivant mon enquête, je m’aperçois progressivement de l’incroyable variabilité qui découle de l’exploitation éditoriale dans des contextes variés d’un corpus traité comme un simple matériau. Constamment recomposées et recoloriées, les bandes dessinées disneyiennes connaissent une étonnante diversité de versions, que seule l’habitude propre au genre de considérer ces différences comme non significatives permet de ne pas relever (voir ci-dessous).

Aurais-je été moins impressionné par « Le Fantôme de la grotte » si je l’avais découvert dans une version moins fantaisiste? C’est peu probable: c’est la densité d’une intrigue fantastique, accumulant fantôme, pieuvre géante, trésor caché et scènes nocturnes qui fait le sel de cette histoire [3] Cf. Jean-Paul Gabilliet, « Le canard et le fantôme. Le fantastique de la non-cohérence dans une histoire de Donald Duck« , Image & Narrative, #2, septembre 2001.. Mais il n’en reste pas moins que j’ai facilement pu distinguer entre la version de mes dix ans et les autres, ce qui prouve que ses propriétés, y compris celles considérées comme non pertinentes, notamment les particularités du découpage ou divers détails graphiques, ont été fidèlement enregistrés dans ma mémoire d’enfant.

Le processus de réauteurisation typique de la célébration récente de Carl Barks conduit à isoler de l’univers Disney une œuvre dont on peut reconnaître l’apport spécifique. Toutefois, dans le contexte industriel qui est la sienne, la reconstitution d’un œuvre complet montre vite ses limites. Sauf à verser dans la compulsion « génétique », la compilation des différentes versions publiées ne paraît guère praticable. L’édition « intégrale » est donc nécessairement une version moyenne issue de choix non documentés. Faut-il pousser un pas plus loin dans la réauteurisation et identifier les coloristes, qui ont eux aussi une patte reconnaissable? D’un point de vue archéologique, c’est parfaitement défendable, et l’on touche ici à un des grands problèmes de la bande dessinée, qui reconduit la distinction classique de l’histoire de l’art entre dessin et couleur [4] Cf. Jacqueline Lichtenstein, La couleur éloquente, rhétorique et peinture à l’âge classique, Flammarion, Paris, 1989.. Mais le point qui me semble important est de comprendre que la vivisection des divers composants de la création industrielle est aussi une façon de passer radicalement à côté de la dynamique de l’œuvre collective.

La variabilité ou l’instabilité de l’œuvre n’est pas un caractère à gommer au nom d’une vision muséale, c’est au contraire une propriété des industries culturelles, qui doit être analysée comme un facteur de sa production et de sa réception. La conception d’un personnage dans un contexte collectif intègre jusqu’au niveau du trait les contraintes de transmissibilité inhérentes au système. Quant à l’acceptabilité de la variation, comment ne pas voir qu’elle désigne l’espace de la réponse et très précisément le travail d’appropriation de l’œuvre, plutôt que l’infidélité à un original?

Au-delà de variations dont j’ignorais l’existence, le « Fantôme de la grotte » a marqué de son empreinte inquiétante ma mémoire d’enfant. Et face à la durabilité d’un souvenir de quarante ans, je ne peux m’empêcher de me dire qu’industrielle ou pas, une œuvre doit être sacrément forte pour traverser un aussi haut niveau de contraintes.

- Lire également sur Culture Visuelle: Alain François, « Le retour du Mickey refoulé« , 31/07/2012.

Notes

| ↑1 | Cf. Pierre Pigot, L’Assassinat de Mickey Mouse, Paris, Puf, 2011. |

|---|---|

| ↑2 | Walter Benjamin, « L’Oeuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique » (1e version, 1935, trad. de l’allemand par Maurice de Gandillac, revue par Rainer Rochlitz et Pierre Rusch), Oeuvres, vol. 3, Paris, Gallimard, 2000, p. 104. |

| ↑3 | Cf. Jean-Paul Gabilliet, « Le canard et le fantôme. Le fantastique de la non-cohérence dans une histoire de Donald Duck« , Image & Narrative, #2, septembre 2001. |

| ↑4 | Cf. Jacqueline Lichtenstein, La couleur éloquente, rhétorique et peinture à l’âge classique, Flammarion, Paris, 1989. |

30 réflexions au sujet de « "Le fantôme de la grotte", œuvre industrielle »

C’est merveilleux ! Et d’une richesse inouïe ! Que de pistes ! Merci André

« réauteurisation », je vais te le piquer !

Merci André pour cette juste mesure entre recherche et expérience…

Et pour la mise au jour et l’analyse de la part industrielle de l’inconscient contemporain… ou comment l’industrie culturelle abrite nos fantômes… dans la grotte de l’archivage… 🙂

Combien d’expériences intimes gisent-elles encore dans des objets reproduits industriellement… ?

« Rosebud » à l’époque de sa reproductibilité et donc de sa « retrouvabilité » … entre autre…

merci à vous pour ce billet revigorant et fertile

« Tout écrivain écrit par rapport à son secret.

Un jour ou l’autre il faut que cela sorte.

Parfois brusquement, parfois au goutte à goutte. »

Pierre Assouline

Merci pour ces lignes ô combien éclairantes !

Pour avoir été confronté à une recherche très similaire il y a quelques années, mais pour une série russe animée , j’ai été surpris du peu d’utilité que peuvent avoir les bases de données lorsque les requêtes qu’on leur donne se basent sur des souvenirs purement émotionnels ou empiriques, sans informations « factuelles », pour les accompagner. En effet, comment mettre en mots-clefs un souvenir d’enfance, avec tout ce que cela suppose ? Et qu’est ce que cela implique, sur le plan du rapport que l’on entretient avec ledit souvenir ? (Sans parler du problème des titres alternatifs ou usuels pour certains films inédits ou rares.) Finalement, c’est au détour d’une lecture de « Red Rabbit », de Tom Clancy, que j’ai pu trouver un titre usuel suffisamment pertinent: il s’agissait de la série « Nu Pogodi », ersatz soviétique des cartoons américains de type « Bip Bip » ou « Titi & Grosminet », traduisible par « Attends un peu ». Je pouvais continuer à taper longtemps dans mes bases de données « Le Loup et le Lapin », puisque tel était le titre « usuel » écrit par mon grand père trente ans plus tôt sur une VHS enregistrée à la télévision, à laquelle manquait le générique pour cause de bande abîmée juste à cet endroit-là. En fait, je pense qu’il aurait fallu, pour que je trouve de cette façon, que quelqu’un d’autre, quelque part, ait employé le même vocable pour désigner la série, créant ainsi l’association. Une fois trouvé ce titre « Nu pogodi », ce fut magique : en quelques secondes, j’ai retrouvé l’intégralité de la série, et même appris que celle-ci avait récemment fait l’objet d’une restauration.

Je serais assez tenté de vous proposer un parallèle entre votre recherche et celle, tout aussi compulsive, de ‘Sam Hocevar’, qui essaye, patiemment, de reconstruire « La Classe Américaine », tel qu’il a eu l’occasion de le voir sur Canal +, et dont il n’a gardé qu’une mauvaise VHS passablement usée par les visionnages. Pendant des années, il a cherché, en vain, le plan qui est resté introuvable jusqu’à ce qu’un internaute tombe dessus au hasard d’une rediffusion d’un vieil épisode de la série télé, sur une obscure chaîne de la TNT (Direct 8, si ma mémoire est bonne).

Dans les deux cas que je viens d’évoquer, seule une intervention et une association dans la mémoire humaine ont permis de retrouver l’élément recherché, après des explorations compulsives mais infructueuses de bases de données.

Ce qui m’amène à une autre question. Aujourd’hui, un morceau entendu à la radio, un fragment de film vu à la télévision peut être identifié en quelques secondes à partir du moment où on en dispose d’un fragment, même minime, grâce à des applications de recherche inversée. Il me suffit, avec mon smartphone, de prendre en photo ma télévision, ou d’enregistrer quelques secondes de son pour retrouver l’oeuvre concernée, pour peu que celle-ci ait déjà été numérisée quelque part dans une des bases de données reliées à l’application. Mais quid de ce doux plaisir de la recherche compulsive, nostalgique, enfiévrée de ce souvenir d’enfance, qu’on croyait bien souvent perdu et qui attendait en fait bien sagement d’être retrouvé avec les bons mots-clefs.

Puisqu’on parle de pieuvre et de Super 8, j’ai été très surpris, en découvrant pour la première fois dans son intégralité, le film « 20,000 Lieues sous les mers », dont je possède une bobine en super 8 sonore, il s’agit de la fameuse séquence de l’attaque de la pieuvre géante. En effet, cette séquence a été non seulement fortement recadrée pour occuper tout le cadre 1,33:1 du super 8, mais aussi et surtout remontée pour l’expurger de tout ce qui aurait pu l’empêcher de fonctionner en toute autonomie. Curieusement, dans mon esprit, c’est la version « Super 8 » de cette séquence qui reste « la bonne », ou en tout cas celle qui me vient à l’esprit lorsque j’en parle.

Bien qu’hélas parfois remplacées par leurs avatars cybernétiques, vivent les Madeleines de Proust !

« Mais le point qui me semble important est de comprendre que la vivisection des divers composants de la création industrielle est aussi une façon de passer radicalement à côté de la dynamique de l’œuvre collective. »

Il me semble que cela étais un des buts de la Nouvelle Vague, cad donner UN auteur, UN nom, (male et blanc) au films, n’est-ce pas? bien évidemment si l’on comprends cinéma = industrie culturelle on vois bien comme cela reste toujours discutable et douteux.

@ Alain François: Merci! Suite d’un dialogue entamé chez toi, en attendant de lire tes rebonds… 😉

@ Olivier: A propos d’inconscient, Walter – qui n’était pas expert – pensait peut-être plutôt au surmoi…

@ Shôsuke: Ici, c’est plutôt goutte à goutte – Assouline oublie de préciser qu’il s’agit d’un supplice…

@ Yannick Pourpour: Oui, le web donne accès à une mine d’informations sans équivalent, mais souvent parcellaires et incomplètes… Une solide expérience de l’archive réelle me paraît un guide précieux pour s’orienter dans un ensemble documentaire aussi nébuleux, qui demande paradoxalement une grande rigueur méthodologique pour en tirer profit… Mais vous avez raison, la madeleine marche aussi en numérique!

Je ne suis en tout cas pas nostalgique de la sérendipité pré-numérique. Une coupure d’une semaine cet été à l’occasion d’un séjour de vacances m’a rappelé combien nous étions ignorants avant Wikipédia, et à quel point nous avons changé notre rapport au monde, tellement augmenté d’être devenu si interrogeable. Mes enfants, comme ceux de plusieurs camarades, nous demandent: comment vous faisiez avant le web? La vérité est que nous étions beaucoup plus bêtes, et que nous ne le savions pas… 😉

@ Gaby David: Ah, la Nouvelle Vague! On peut réécouter à ce sujet mon podcast « La fabrique du désir. Naissance des industries culturelles »

Quelle est l’idéologie sous-jacente de Culture visuelle?

En venir à faire l’éloge de Walt Disney sous couvert de souvenir d’enfance, c’est vrai qu’on est vraiment critique à cet age… ne pensez-vous pas que si vous aviez eu un bouquin, un peu plus intéressant, on peut trouver mieux en livre d’enfant, cela ne vous aurait pas marqué tout autant ?

faut-il qu’il y ait 15 dessinateurs différents, pour pouvoir parler d’oeuvre collective et cracher au passage sur l’art, comme si dans le monde de l’édition, il n’y avait pas une armée d’ouvriers qui rendait de fait, l’oeuvre collective et ce, même dans le cas de petites éditions…

Défendre des classes populaire, en proposant un nivellement par le bas, et ventant les mérites des entreprises hégémoniques, ça me semble problématique… et contre-productif.

Y’a rien de plus poétique qu’une bd où des des canards plongent dans des piscines de fric ? waou génial!

je préfère de loin, prendre le train en marche et m’intéresser aux véritables propositions d’émancipation (ce qui peut exister en dehors de ce mainstream, ce qui propose une critique, ce qui résiste d’une manière ou d’une autre, et qui parfois, aussi porte le nom d’art).

@fifi: Si vous ne percevez pas quelle est mon idéologie, c’est peut-être qu’elle est moins stéréotypée que la vôtre. Mais vous avez raison, il y a des petites mains partout! Et « Gallimard » est une marque tout autant que « Disney »… Vous me direz peut-être que vous n’avez pas besoin de ce label pour juger si une œuvre est ou non à votre goût.

Pourtant, que faites-vous d’autre en refusant à Carl Barks le statut de créateur, en raison de la marque infâmante qu’il porte, sinon juger en fonction de ce label? Contrairement à vos raccourcis expéditifs, je ne crache sur rien du tout, mais je crois regrettable de refuser d’apercevoir la dimension créative d’une pratique tant que celle-ci n’a pas été légitimée par la dignité de l’art (ou par un processus d’auteurisation, ce qui revient au même). Ce prérequis ne me semble pas relever d’une vision particulièrement éclairée ou émancipée, mais plutôt d’une perception tristement conventionnelle. Il y a de l’art partout, pour celui qui fait l’effort de le chercher! Ce n’est pas moi qui le dit, mais l’auteur de la Recherche du temps perdu (que j’ai aussi lu, entre deux Mickeys – un spécialiste du souvenir d’enfance, qui avait une conception sensiblement moins idéologique de l’opération culturelle que la vôtre… 😉

@fifi : Quelle est l’idéologie sous-jacente de ce commentaire ?

celle de penser Donald = culture de masse/nivellement par le bas et mainstream ?

vous avez raison ce n’est pas celle de culturevisuelle !

Ici on essaie de comprendre, pas de distinguer…

@fifi, à propos de « nivellement par le bas »:

« À peine dans le métro, je sors un manga de la poche de ma veste, et pendant un court et précieux instant, le monde extérieur disparaît pour laisser place à un univers empli de chirurgiens surnaturellement habiles au visage rapiécé, de yakuzas endurcis donnant leur vie pour leurs petites filles aux grands yeux de biche, de monstres cruels se changeant soudain en héros tragiques, de petits garçons aux boucles blondes se transformant peu à peu en monstres cruels. Un monde sceptique et tendre, passionné et désabusé, sans préjugé ni manichéisme, qui dégouline d’émotion, frappe au coeur et fait perler les larmes aux yeux du lecteur prêt à jouer le jeu de l’ingénu. » Cédric Villani, médaille Fields 2010.

@ Fifi,

Votre commentaire me semble intéressant en ce qu’il montre bien que ce qui choque dans l’approche de l’art et de la culture que propose André Gunthert, c’est qu’elle est exempte de ségrégation (Boudieu dirait de distinction). Certes parfois critique envers une conception traditionnelle et distinctive de l’art, elle se refuse, elle, à créer une quelconque hiérarchie de valeurs, mais s’intéresse à la valeur d’usage de la culture (et s’intéresse donc à celle qui connaît le plus grand usage) faisant fi (fifi;) de sa valeur symbolique, de sa dimension spectaculaire, de son usage distinctif…

Je crois que c’est une approche très juste et très gênante pour certains, car ce qui nous touche, l’impression esthétique ou le partage d’affects qui naît du contact avec les oeuvres ou les images, est si idiosyncrasique qu’on peut considérer qu’il ignore totalement la construction sociale des valeurs du beau… mais cet événement esthétique est rare, inconscient, il nous échappe et les moments de liberté où il s’exprime sont rares… alors que le goût conscient, celui qu’on exprime, qu’on arbore au revers de sa veste branchée, en revanche, est une construction sociale orientée… largement devenue une convention qu’on croise à tous les coins de rue… Et l’admiration de l’auteur y est une figure imposée récurrente… mythologie de l’art.

C’est ce qui est ici passionnant dans cette approche qui dépasse l’usage ségrégatif de l’oeuvre pour aller voir derrière ce que cache le totem de l’art… L’inconscient ou le surmoi, la mémoire peut-être, une grotte pour nos fantômes… un lien intérieur avec les autres… en tout cas quelque chose qui nous concerne tellement qu’on ne peut en faire une petite médaille en toc à mettre au revers de sa veste branchée…

C’est par cette sincérité (supplice et/ou délice) qu’on peut dire vraiment ce que les images nous font et comprendre aussi comment elles se font…

Pour moi par exemple, j’ai placé, enfant, quelque chose de très intime et de très profond dans un film avec Charles Branson qui s’appelait « C’est arrivé entre midi et 15 heures », vraiment pas une oeuvre que mesgoûts cinématographiques reconnaîtraient aujourd’hui, mais ce qui est essentiel est au-delà des catégories esthétiques et ce film a mis en jeu quelque chose qui m’a bouleversé… la puissance de l’écriture et de la narration… (cf l’histoire)

Où est le problème ? Quel fétiche fragile cela menace-t-il ?

Je ne sais pas si c’est la peine d’en rajouter une couche… Juste une anecdote. Il y a peu, j’ai eu un véritable choc esthétique devant la perfection (et l’invention) de la structure narrative d’une histoire des Castors Juniors de la fin des années 80. J’en ai eu des frissons. Et en lisant « fifi », je me suis demandé si j’avais eu le même genre de choc avec un livre de la blanche de Gallimard… dernièrement… En remontant aux 20 dernières années… Heu… Non, rien, ennui, calme et ressassement.

Comme quoi…

@ tous

La distinction vous dites. Mais la publication de ce livre par Pierre Bourdieu ne l’a pas empêché d’écrire « libre échange » en collaboration avec Hans Haacke… Et, une pièce comme « Germania » présentée à la Biennale de Venise (vilain label) pose quand même, j’ose espérer, intrinséquement plus de questions, qu’une histoire de Picsou Magazine…

Je me trompe? Bah prouvez-moi le contraire

Bien sûr, il ne s’agit pas de nier, les expériences esthétiques de l’enfance, loin de là, mais de refuser tout regard critique sur certaines productions culturelles dominantes, à l’age adulte, par ce qu’elles sont populaires, est problématique (et je n’ai à aucun moment dénigré un genre par rapport à un autre).

Car il est bien beau le combat contre l’élite, mais qui nous met ces objets culturels entre les mains, et qui en tire profit si ce n’est majoritairement l’élite ?

ps : sinon complétement d’accord sur l’importance de chercher l’art partout, mais avec la même exigence critique, évidemment

@ fifi: « Prouvez-moi le contraire ». Euh, non. La culture n’est ni une course en sac ni un concours de taureaux. Vous vous croyez à Télérama. Mais vous êtes sur un blog qui se consacre à l’analyse des « médiacultures » (pour reprendre le terme d’Eric Macé), et où la question de savoir qui occupe le haut du classement – celle qui vous importe le plus – n’intéresse personne. Ici, on cause dinosaures et soucoupes volantes, photos de vacances et portes de toilettes – donc plutôt des derniers de la classe, de ceux qui ne font pas la couverture d’Art Press et qui n’ont pas de subvention du Ministère… Mais comme, contrairement à vous, je n’impose mes préférences à personne, ni ne pense qu’il existe en matière de goût une norme intangible, rien ne vous oblige à revenir dans un endroit qui fait preuve de si peu d’exigence critique…

@andre

nous n’imposez rien, vous faites juste l’éloge de Disney, en passant sous silence la dimension politique et impériale d’une telle entreprise.

Comme si ce contexte n’avait pas une incidence sur la production de l’oeuvre ; et en oubliant au passage de parler de l’appauvrissement conséquent à toute uniformisation.

vous pouvez bien me parler distinction, télérama, art press, et subventions ; vous éluder juste le pb…

Car, dans le cas présent, vous pensez défendre l’art des classes populaire mais vous ne défendez que l’art imposé aux classes populaires et le statu quo.

salut

Ah zut, j’arrive après la discussion.

@fifi : La question que vous posez, me semble-t-il, est de savoir s’il suffit de défendre la bonne ligne politique pour avoir une oeuvre valable. Les années 1970, très politisées, me semblent avoir démontré que la réponse est : c’est pas sûr. C’est à cette époque d’ailleurs qu’un premier livre anti-disney sérieux est sorti : Donald l’imposteur, par Armand Mattelart et Ariel Dorfman. Le livre entend montrer comment les aventures de Donald Duck font le lit d’une idéologie néo-colonialiste, impérialiste, et comme on dit aujourd’hui, « ultra libérale ». Ce qui est amusant c’est que la solution proposée par les auteurs, c’est que les partis politiques (sous entendu de gauche) prennent en mains la question et proposent non pas une alternative à Donald, mais une bande dessinée de remplacement pour le jour où on aura interdit Disney. Bon… propagande contre propagande, quoi. Tout ça a été écrit dans un contexte très spécial : au début de la présidence d’Allende au Chili, qui était menacée par l’impérialisme américain, notamment par ses productions culturelles… Mais ce n’est pas Donald qui a tué Allende, ce sont des soldats en chair et en os, et la CIA.

Instinctivement (sans analyse systématique), je ne suis pas sûr de trouver Donald si « impérialiste » que ça. C’est un jouisseur qui s’intéresse avant tout à la sieste, et qui est constamment dérangé par les exigences des autres, et en premier lieu de Scrooge/Picsou, qui est un personnage délirant d’avare qui aime l’argent pour l’argent et qui est d’une avidité et d’une malhonnêteté constantes. Son nom est une référence au Scroode de Dickens, que l’argent éloigne de toute vie sociale satisfaisante et qui vit dans l’aigreur constante. Les personnages les plus positifs de la série sont sans doute les trois neveux de Donald, qui ne se soucient pas tellement d’argent. Je ne sais pas si Donald véhicule quelque chose de si clair, si ce n’est, peut-être, qu’il faut donner satisfaction aux puissants de temps en temps pour avoir la paix – moralité un peu lâche que l’on peut critiquer.

Disney est incontournable, au sens où il appartient à la culture mondiale et où ses productions ont essaimé, inspiré d’autres créateurs, comme Osamu Tezuka, le « père » du manga. Walt Disney était odieux, et sa société aussi : acquérir les droits de diffusion de films tchèques pour les empêcher d’être diffusés, par exemple, ou décider du contenu des lois américaines sur le copyright : hum !

Mais si nous partons de l’idée que Disney véhicule une idéologie, n’est-il pas intéressant de se demander si elle est monolithique, si elle évolue (cf. les progrès des personnages féminins dans longs métrages), pourquoi on peut aimer ou non ses productions ?

Bon, à part ça, Carl Barks est un grand artiste, il savait exprimer les mauvais sentiments (colère, envie) mieux que personne (en France on a eu un assez bon auteur pour la même chose, à mon avis : Tabary. Mais il reste à mon avis en dessous). Et un artiste qui parvient à exprimer quelque chose que les autres ne savent pas représenter me semble en soi digne d’intérêt et d’admiration.

@ Jean-no: Merci pour ta contribution. La BD est un domaine particulièrement marqué par les exercices de lecture « idéologiques », qu’on a à peu près abandonné en littérature ou en cinéma, à cause de leur schématisme peu convaincant. La justification de cette approche tient évidemment au présupposé éducatif, s’agissant d’un public enfantin. Comme tout discours éducatif, celle-ci véhicule sa propre idéologie, tout aussi pesante et sûre d’elle-même que les objets qu’elle critique.

Que la littérature enfantine soit un terrain particulièrement sujet à la manifestation de l’idéologie dominante est un truisme. La comtesse de Ségur, le club des Cinq ou Tintin ne valent guère mieux que Disney sur le plan idéologique: c’est un trait d’histoire qui renvoie à la façon dont on a considéré le monde de l’enfance jusqu’en 1968. Le développement progressif d’une culture de la négociation dans les générations postérieures, et l’augmentation de la sensibilité aux effets de la domination culturelle ont désormais modifié ce paysage. Titeuf ou les Simpson sont à la fois très ironiques et très politiquement corrects. Mais la prise en compte des objets seuls, en matière culturelle, est totalement insuffisante à rendre compte de leur impact réel. C’est sur le terrain d’une réception complexe et historiquement évolutive que se déploient leurs effets. Nous ne savons encore que très peu de choses de cet espace de négociation et de coconstruction des oeuvres, mais il est sûr au moins qu’il n’y a jamais de lien mécanique entre l’idéologie d’une production et sa réception à un moment donné, et que faire comme si un lecteur n’avait d’autre choix que de reproduire aveuglément ce qu’il consomme est une vision qui contredit profondément notre expérience la plus élémentaire.

Le caractère « impérial » qui a pu être celui des productions Disney dans l’aire occidentale jusque dans les années 1970 appartient en tout cas au passé, tout simplement parce que d’autres productions sont venues concurrencer un univers dont la créativité était entrée en déclin dès les années 1960. Le manga, les superhéros ou l’autoproduction foutraque sur YouTube ont une empreinte culturelle bien plus importante que Mickey ou Donald, héros d’un passé lointain à peine connus par les jeunes d’aujourd’hui – et dont j’ai peine à penser qu’ils puissent constituer en aucune manière une menace…

Disney n’a pas décliné partout, mais c’est sûr qu’en bande dessinée, si on cherche ce qui a de l’influence, il vaut mieux surveiller les mangas. Et par ailleurs, je me demande quel discours idéologique fifi trouve dans Le fantôme de la grotte.

Je ne sais pas si fifi repassera par là, mais c’est étonnant, cet entêtement à ne pas comprendre le placement de CV !

Je me disais, c’est à peu près comme si on interdisait aux historiens d’étudier la 2e guerre mondiale parce que la guerre, c’est mal… Ou plus précisément, si chaque livre sur la guerre devait commencer comme ça « alors, nous sommes parfaitement conscients que la guerre, c’est mal, mais il faut excuser notre faiblesse… etc. »

C’est délirant !

Ici, Disney n’est ni le mal ni le bien, mais un monstrueux phénomène à l’échelle d’un siècle. Et en ça, c’est passionant maintenant et pour très longtemps encore, je pense.

Autre angle : On peut faire une expérience… Il suffit normalement de dire que Disney n’est pas l’entreprise que fifi imagine, mais une franchise. Une franchise… Ce simple mot devrait normalement, dans un esprit un poil scientifique, remettre en question les idées reçues et provoquer une envie de comprendre le phénomène dans sa réalité (pas rose, comme tu le soulignes Jean-No), et non en ressassant des poncifs idéologiques qui passent de cerveau en cerveau depuis 50 ans. Et il y aurait aussi une histoire à écrire là dessus.

Et en écrivant ça, je me dis que si fifi sait à l’avance ce qui devait, ou pas, être écrit dans cet article pourtant particulièrement riche en pistes de recherche, pourquoi lire ?

Et je ne soulèverais même pas les mots « appauvrissement » et « uniformisation » qui n’ont aucun sens… Hors une morale de bonne femme qui m’évoque ce que j’entendais petit à propos des « illustrés ». Et je savais déjà à 8 ans que les adultes qui proféraient ces choses avaient tort…

L’appauvrissement culturel, c’est la culture des autres 🙂

C’est marrant par ailleurs de ne pas distinguer les choses : Buena Vista entertainement, Carl Barks, les lecteurs de Carl Barks, chaque « poste » a une influence sur l’oeuvre. Je ne sais pas pourquoi on croit que le public est incapable de résister à une propagande, par ailleurs. Le cas limite, c’est Mein Kampf, qui est traité comme le Necronomicon chez Lovecraft : le livre qui rend fou, tu le lis, tu deviens nazi ! (personnellement je l’ai lu et j’ai surtout ri)

Une vieille ébauche d’article sur la question de l’appropriation par le public des productions culturelles, et sur le fait que ce n’est pas parce qu’un gamin parisien lit des mangas que la France va devenir le Japon : L’herbe du voisin bleu du futur est toujours plus pourpre. On tire des choses ce que l’on veut et ce que l’on peut en fonction de sa propre grille de lecture.

Salut à tous. @ JN : En effet, le livre de Dorfman a était un livre qui a marqué les intellectuels de gauche de la communauté soixante-dixardiste sud-américain. C’était l’époque des dictatures, l’ère de la censure, des razzias et raids et tout devait être fait avec tout le double, triple ou quadruple sens possible. C’est là que les symboles, les mythes et tout ce qui peut être interprété de bien des façons puise sa force … le contexte était différent, il n’y avait pas Internet, mais l’intention de ne pas vouloir accepter les choses comme elles seraient, était latente, toujours là et a pu s’exprimer, entre autres, dans ce livre.

L’original dans son édition en espagnol: “Para leer al Pato Donald?, communication de masa y colonialismo”, donnerait en française quelque chose comme: “Comment lire Donald?, communication de masses et colonialisme”, dont je vois a été traduit avec un autre titre, q n’a presque rien à faire…

Néanmoins, je me trouve aujourd’hui (pas après 40 mais 30 ans après) et en un seul clic je ré retrouve l’ouvrage téléchargeable dans sa version original… les paradoxes de la mondialisation ? l’impérialisme Google ? mes capacités de résilience ? le crowd sourcing ? Wikipedia ? : tout se confond dans un cocktail assez complexe, auquel je trinque : vive les discussions possibles et ouvertes qu’en démocratie.

@Yannick Pourpour: Les bases de données sur les productions de la culture populaire, telle inducks, sont le résultat d’un immense travail de recherche et compilation effectué presque uniquement par des amateurs passionnés. Elles sont incomplètes, l’indexation est effectuée à un niveau de granularité encore trop grand (pour les BD, les cases ne sont pas indexées), il manque des outils de recherche inversés, etc. Leur usage nécessite une bonne dose de patience et de méthode, et l’on n’a jamais la garantie de retrouver du premier coup ce que l’on recherche. Il faut se départir de l’idée que la réponse à une recherche se fait toujours en un clic. On doit apprivoiser ces bases, y flâner, prendre son temps, feuilleter de vastes ensembles de résultats approximatifs ou insatisfaisants, reformuler constamment les requêtes. Mais l’on peut aussi éprouver le « plaisir de la recherche compulsive » avec ces outils. Ces bases réalisées par des bénévoles, avec tous leurs défauts, constituent des outils indispensables pour la recherche. Mais surtout, elles sont en constante évolution. La participation à leur enrichissement – par exemple en proposant d’introduire un titre « usuel » en plus d’un titre de référence – est tout à fait encouragée et peut elle aussi constituer un réel plaisir 😉

Non, l’appauvrissement culturel c’est la culture de tout le monde 😉

Quand une culture devient dominante au point de devenir la culture de tout le monde. Et disney c’est un peu ça. personne je crois ici, n’y a échappé étant gosse…

C’est la culture des autres qui doit entrer en résistance pour survivre.

Bien sûr que la dimension politique, social d’un travail artistique ne fait pas tout. Propagande contre propagande, ça arrive, mais c’est important dans l’appréciation de l’oeuvre. c’est tellement plus simple de travailler dans le sens du courant. (bien sûr il y a des formes équivoques, c’est certain, mais bon)

A mon sens, un « grand » artiste se positionne, est conscient de certaines problématique de son époque, à la limite nous montre quelquechose du réel qu’on ignorait ; et s’inscrirait dans « La tradition des vaincus » comme dirait Benjamin. Certains ont pris des risques… c’est ces positionnements qui les ont amenés ausi, a créer telle type de formes et pas d’autres, à bosser pour Disney ou pas, à devoir fuir parfois, ou pas.

L’art ne se joue plus, à mon avis, à juste savoir représenter tel ou tel sentiment, avec plus ou moins de talent, pour l’idéologie dominante

pour le placement idéologique de CV, il apparait à la lecture de vos articles et de vos commentaires (la 1ere série, particulièrement gratinée en haine de l’art). Du reste, ce n’est pas la première fois que des historiens dans leur recherche de scientificité, sont au passage sous influence idéologique…

je ne dis pas qu’il n’y pas de pistes de recherches, dans cet article, hein, les deux peuvent parfaitement coexister sans problème.

ps : vous me faites bien rire @Alain François, avec votre petite remarque misogyne (on sent bien que le minoritaire, ça vous dépasse)

Allez juste faire un tour au salon de la micro-édition par curiosité, et vous comprendrez 2, 3 trucs en discutant avec les exposants sur la difficulté à faire exister certaines formes d’art…

Me suis dit « mais ou est-ce que j’ai fait une remarque misogyne ? » Ha ! La morale de bonne femme ! Ha vieille expression… Un peu malheureuse en effet, je vous le concède.

Parce que pour moi, ce « fifi » était très asexué. Et je crois qu’on ne s’en sortira pas, puisque vous considérez qu’on cautionne son idéologie en étudiant un phénomène… Ou pire, en explicitant ses mécanismes…

Ce n’est pas « l’Art » qui est en danger, ici, mais sa religion…

(Pour le reste, vous ne savez rien de mon parcours, et la micro-édition, j’en ai fait, et bien d’autres choses « Artistiques ».)

@ André Gunthert

Avez-vous suivi les cours de (l’immense) Jean-Claude Lebensztejn ? La photo de la montre est-elle une allusion ? Cf. cette anecdote racontée par Jean-Pierre Criqui que j’aime beaucoup : « I recall this unusually intense–and seemingly distant–professor wearing a Minnie Mouse watch, which struck me as an interesting indicator of his attitude toward popular culture ». (http://www.highbeam.com/doc/1G1-103989790.html).

@ fabien: Non, je n’ai pas eu cette chance! Merci pour l’anecdote et son commentaire… La montre Ingersoll de 1933, première d’une longue série, fait partie des incunables du patrimoine Disney. Ce qui m’intéresse ici est de la rapprocher des premières poupées Mickey et Minnie (1931), ou du premier album adaptant en BD le dessin animé – trois formes contemporaines d’un système de franchisation qui ne fera que croître…

@alain,

oui fifi est asexué, c’était histoire de porter un coup dans la joute verbale 😉

bon si c’est uniquement la religion de l’art qui est en danger, alors pas de pb.

je n’ai rien contre l’analyse de phénomènes, c’est juste que j’ai parfois l’impression que la vision de l’art sur laquelle repose cette analyse est un peu partiale(chris marker n’a pas eu le droit a la moindre indulgence, ok, l’expo était mauvaise, mais pourquoi ne pas analyser ce que dit concrêtement cette oeuvre de WD plutôt que de glisser tranquillement un ça doit être vraiment pas mal pour laisser un si bon souvenir) et caricaturale. le coté « instabilité formelle » par exemple comme règle implicite, les lignes bougent quand même. faut pas exagérer, il y a tant d’artistes qui font évoluer leur travail…qu’on pense a Vito Acconci qui était poète et qui fait aujourd’hui de l’archi, Bruce Nauman, ou même un minimaliste comme Franck Stella…ou encore charlotte Posenenske qui proposait vers 1968 une sculpture dont la forme évoluait suivant les espaces… aujourd’hui, Michel Blazy par exemple dont les oeuvres en matériaux organiques se modifient avec le temps etc…

et sur la question du style idem.

c’est aussi parfois un peu facile de démonter les mauvaises oeuvres et de ne jamais parler des trucs biens.

ou d’éluder les questions genre nous on ne fait pas de hierarchie, comme si tout ce valait. je suis d’accord pour un principe d’incertitude sur l’art contemporain, mais au bout de qq années, on commence déjà a se faire une idée sur les oeuvres intéressantes.

on sait bien que PPDA ne vaut pas Bourdieu, que BHL ne vaut pas Foucault etc…ou que la compagnie créole ne vaut pas Ti Celeste, que Bob Sinclar ne vaut drexciya etc…

bon a+

@fifi : mais Culture Visuelle est une plate-forme de recherche en histoire des images, pas une revue de critiques d’art ! Par ailleurs, le discours qui consiste à juger le spectateur idiot et perméable aux intentions propagandistes conscientes ou inconscientes des producteurs de médias de masse est un peu vieillotte : les gens sont plus compliqués que ça, et le jeu de celui qui tente d’analyser tout ça est plus intéressant que de se contenter de trier ce qu’il soutient de ce qu’il ne soutient pas, au niveau idéologique.

« On sait bien que PPDA ne vaut pas Bourdieu, que BHL ne vaut pas Foucault »…

Et dans cette délicieuse logique comparative, dont je ne vois vraiment pas ce qu’elle a à envier à l' »appauvrissement » disneyien, on pourrait ajouter: André Gunthert ne vaut pas Jean-Pierre Criqui…

Je tiens à rassurer le lecteur: cette vision normative et autoritaire n’est qu’une caricature qui n’a rien à voir avec l’art et encore moins avec l’intelligence.

Je rappelle également que Culture Visuelle est une plate-forme ouverte à tous, que chacun est libre d’y créer un blog, et que l’expression n’y est pas contrôlée a priori. Elle accueille des historiens d’art et des artistes, ainsi que de nombreux autres intervenants: spécialistes de cinéma, de médias, sociologues, médiévistes, enseignants, photographes, iconographes et inclassables…

L’image de la création que renvoie cette plate-forme n’a sans doute rien d’objectif, mais son approche plurielle, curieuse et ouverte est tout le contraire de celle, acrimonieuse et intolérante, que l’on voit s’exprimer ci-dessus. Non, tout ne se vaut pas. Et il n’y a aucun danger pour que quiconque confonde les aigreurs de fifi avec l’amour de l’art.

Les commentaires sont fermés.