Premier rendez-vous visuel avec l’image photographique, le développement par immersion d’un cliché négatif dans des produits dits révélateurs caractérise à la fois une technique et un imaginaire. Nommée latente, l’image qui n’est pas encore visible est révélée chimiquement. Plus qu’une réelle révélation, il s’agit d’un phénomène d’accélération et d’amplification de la transformation engagée par la lumière au cœur de la matière.

Chaque support argentique, plaque, film ou papier, humide ou sec, est caractérisé par sa préparation chimique. À chaque nouveau support correspond son panel de substances accélératrices. Une histoire idéale de la chimie photographique aborde l’étude des transformations formelles des images – ses métamorphoses – et la construction du regard qui s’y structure. Densités, textures, détails, intensités, netteté y prennent corps. À chaque nouveau support son vocabulaire visuel et son registre de grammaire formelle qui en accompagne la lecture.

Un nouveau révélateur rapide, puissant et automatique

Avant 1900, le développement – le terme et la pratique – décrit à la fois le mode d’apparition du cliché négatif et celui de l’épreuve positive. En France, entre la fin décembre 1887 et janvier 1888, la présentation de la formule d’un nouveau produit révélateur devant l’assemblée de la Société française de photographie fait polémique. Les publications qui s’en suivent dans les colonnes des périodiques spécialisés alimentent les débats.

L’essai de la formule présentée par Georges Balagny est soutenu bientôt par les frères Lumière, mais est vivement critiqué par des praticiens avertis comme Albert Londe. Ce dernier publie l’année suivante un Traité pratique du Développement réédité quatre fois jusqu’à 1904. Il y défend une conception du développement issu des pratiques du collodion sec et humide: le développement à vue. Le genre d’écrits spécialisés qui décrivent les manipulations de laboratoires, les tours de mains et les essais de formules se généralise et connaît un succès éditorial.

La formule controversée de Balagny est basée sur une molécule de nouvelle génération, issue de la suite aromatique: l’hydroquinone. Encore mal connue, elle est déjà pourtant utilisée et testée en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis (Eder, 1880; Abney, 1881). Les qualités annoncées des mélanges ouvrent une nouvelle voie dans la pratique et la pensée du développement. Associée à d’autres composants du révélateur, la puissance de la molécule d’hydroquinone est telle que même les images manquant de pose se voilent complètement. Une image trop exposée noircit presque instantanément. La fulgurance de l’action du bain, à défaut de faire apparaître l’image, la fait disparaître. Une nouvelle méthode s’impose, qui supplante, au moins dans ses effets d’annonce, les anciens procédés. La vision de l’image dans le bain révélateur devient un moment critique de la séquence chimique.

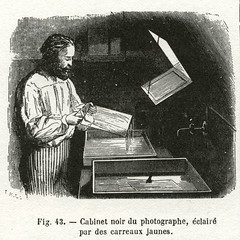

Cette puissance d’une part et ce nouveau mode de développement d’autre part ont une conséquence inattendue. La lumière colorée qui plonge le laboratoire dans une ambiance rouge-orangée ou jaune-verte est incriminée dans cette perte de l’image. Aussi faible soit-elle, la lumière du laboratoire, le temps de regarder l’image apparaître, menacerait son existence même. En deux décennies, le laboratoire s’assombrit progressivement et le contrôle visuel du développement est remis en question.

Malgré le prix de revient lié au coût élevé de fabrication et du mode d’extraction de la molécule, la chimie industrielle et photographique entre de plain-pied dans une nouvelle phase (de la Baume-Pluvinel, L-P. Clerc, Bensaude-Vincent, Anne Cartier-Bresson).

La querelle s’installe parmi les partisans du système gélatino-argentique, procédé dont la promesse est de fournir de nouvelles images instantanées. Le gain de rapidité du temps de pose produit une sous-exposition caractéristique qui doit être compensée. Deux possibilités s’offrent alors. L’une est liée à l’action des produits révélateurs toujours plus puissants. L’autre fait appel à un arsenal de procédures permettant de «fouiller» l’image jusqu’à obtenir son degré de visibilité suffisant, à la seule condition de suivre l’avancée des transformations à vue, de suivre précisément pas à pas l’image dans le cours même de son apparition. La puissance active des bains compromet le contrôle à vue. Le développement à vue est en sursis. La perspective d’une menace de cette vision directe du moment d’apparition – lourde de conséquences – est justifiée par la modernité des nouveaux modes de procédures annoncés. L’idée d’un développement automatique, au sens d’une garantie de résultat est envisagée. Le développement est programmé aveugle et doit donc être chronométré. Comment cette disparition du «regard juge» au cours du développement a-t-elle réussi à s’imposer?

Entre 1881 et 1896 une vingtaine de molécules sont mises en évidence et utilisées dans des formules de révélateurs toujours plus performants. La formule vantée par Georges Balagny fait franchir un grand pas technique en introduisant l’usage de produits mélangés prêts à l’emploi. La différence est essentielle. Car le suivi «à vue» ne s’opère plus dans les mêmes conditions qu’avec l’usage antérieur des produits séparés. Les propriétés de l’image n’apparaissent plus au même moment ni de la même manière. L’incorporation d’un produit modérateur comme le bromure de potassium dans les bains joue le rôle d’anti-voile et de modérateur de la réaction. Il aura fallu trouver des produits ralentissant l’action puissante des nouvelles molécules. La durée du développement change, elle aussi, comme change le moment de la venue des détails et des densités de l’image. Le regard s’est non seulement transformé mais s’est également déplacé. L’image décrite en train d’apparaître appartient maintenant à la littérature spécialisée et n’est plus la seule manière de penser la production des clichés.

Quel est le bon moment pour arrêter le développement lorsque ce dernier ne se fait plus à vue? Et comment récupérer après-coup des manques ou des excès survenus dans ce temps aveugle du développement? Ce sera le rôle des produits affaiblisseurs ou renforçateurs qui seront méthodiquement étudiés et connaîtront un réel essor (Farmer, 1884).

Les photographes menacés dans cet espace de visibilité paradoxale inventent des parades procédurales pour neutraliser ces retards à la vision directe. La lecture des récits minutieux et des descriptions détaillées d’images qui se révèlent traduit en retour un regard qui s’adapte et s’observe «témoin voyant» des qualités subtiles de l’image au cours de sa métamorphose chimique. Les limites du regard seraient-elles atteintes dans cet exercice? Une nouvelle image serait-elle garantie meilleure par la condition de ne plus vue dans la temporalité de son apparition?

Voiles, halos, solarisations. Désensibilisons.

Les descriptions des moments du développement nous donnent l’occasion d’accompagner les photographes dans ce qui fait le mystère et l’étrange atmosphère qui affecte les laboratoires. La description du moment du développement va tenter de « ralentir » l’aveuglement du photographe et la venue fulgurante de l’image, lorsqu’elle est encore appréciable.

La polémique engagée vers 1888 à propos des révélateurs à l’hydroquinone, est liée d’une part à la réaction chimique des mélanges à la lumière du jour et d’autre part à la lumière du laboratoire qui est au centre des débats. Il s’agit de réutiliser les bains jusqu’à un épuisement contrôlé mesurable, là où une procédure d’emploi de bains à usage unique était répandue. Leur épuisement par usages successifs colore le bain. C’est un phénomène qui est déterminant dans le choix de la lumière d’éclairage du laboratoire et de la durée de l’observation du cliché et donc du suivi à vue de la révélation.

En effet, la couleur du bain peut compromettre cette révélation en agissant sur le cliché, quand la lumière du laboratoire vient se combiner et prolonger à la lumière de la prise de vue (Colson, 1896). Un bain avec un mélange d’hydroquinone ou l’un de ses dérivés très puissants oblige à en étudier la couleur, mais aussi l’intensité et la nature de la source de lumière qui éclaire le laboratoire. Lire l’image en rouge ou en jaune? Au bec Auer ou à l’ampoule électrique, à la lumière oxhydrique ou la flamme? L’usage des filtres teintés doit théoriquement rendre possible le suivi de la venue de l’image sans la compromettre. Ce que l’éclairage coloré du laboratoire impose à l’image est un contraste spécifique. Et malgré l’épaisseur des filtres colorés, malgré la teinture du verre lui-même, certains rayons parviennent à traverser et à voiler l’image. D’où la préconisation de commencer le développement dans le bain révélateur recouvert et protégé d’un carton et de ne regarder que par intermittence la venue du cliché. L’ancienne pratique qui consistait à regarder la plaque par transparence devant la lumière colorée du laboratoire à mesure de sa révélation est bientôt abandonnée. De ces transformations de pratiques sont issues l’interprétation des halos, qui en d’autres circonstances sont perçus comme la présence d’une lumière invisible, offrant à la photographie, avant l’étude des rayons X, l’enregistrement d’un monde supranormal (Didi-Huberman, Iconographie de l’aura, 1983; Chéroux, 2000).

Diverses typologies de voiles sont étudiées. Une densité photographique contient toujours une part de voile. La méthode sensitométrique de Hurter et Drieffield détermine ce seuil de voile minima. Leur recherche a pour objet l’idée de la sensibilité comparée des supports et la possibilité de déterminer le seuil minima d’éclairement pour obtenir une image dont les densités sont prévisibles, au sortir du révélateur.

Le voile ayant une origine et une mise à jour chimique, toute photographie tente d’émerger de sa part de voile. Poussée à l’excès, la combinaison d’un excès de pose avec une puissance révélatrice donne le phénomène de solarisation (Janssen, 1880; Balagny, Londe, Lumière, 1893; Colson 1896)

Dans cet ordre de réflexions, une photographie serait toujours située entre deux voiles. L’un minima en deçà duquel l’image n’est pas visible, distinctement. L’autre, extrême, de la solarisation. Paradoxalement, certaines densités peuvent prolonger leur noircissement et inverser les valeurs de l’image. Une idée de renversement des valeurs est évoquée. Des tentatives d’obtenir des images directement positives sont expérimentées. Mais l’écueil reste le même: tout recours à l’œil nu pour apprécier une densité est invalide. Ces effets, d’abord étudiés en vue d’être maîtrisés, sont réinvestis dans les expériences fameuses de Man Ray dans les années 1930.

La transparence des noirs

Souvent mal définies, les notions complexes de noir et de blanc, de densités et de monochromie, parasitent et retardent l’évidence d’une lecture attentive des textes et des descriptions. Au moins depuis Davanne et Barreswil (1858), l’idée d’une étonnante et contradictoire «transparence des noirs» de l’image se rattache, non pas à une idée de densité, mais à une idée de coloration. La densité colorée est d’abord appréciée elle aussi à vue, indissociable du procédé d’impression choisi pour les épreuves positives. Là encore, le regard est malmené, lorsqu’il s’agit de distinguer l’étendue des tonalités d’une image et d’anticiper leur conversion en «épreuve» sur papier dans la traversée du cliché par la lumière.

Le passage de l’image extraite du révélateur, sur verre ou sur film, est difficile à apprécier à l’œil nu et la mise en place des principes de la sensitométrie élaborés par Hurter et Drieffield vers 1890 va introduire l’analyse méthodique des effets de la lumière et l’invention de l’idée de densité étalon. La part de la chimie dans cette aventure sera déterminante. Le choix d’un révélateur plutôt qu’un autre va permettre de stabiliser l’analyse des densités du négatif. La méthode sensitométrique qui s’invente est essentielle: elle garantit un résultat d’une phase d’après coup du développement, la préparation optimisée du tirage. Elle favorise la combinaison de l’appréciation du temps de pose avec celui du développement. Le regard qui atteint ses limites est suppléé par une procédure instrumentalisée. Actinomètres et sentitomètres s’associent pour faire du développement une opération purement mécanique, structurée par une normalisation à vocation pensée internationale.

L’histoire se densifie avec le déplacement des protocoles de développement vers les papiers gélatino-argentiques. Il s’agit de comprendre l’incidence de ces séquences techniques – nouveaux révélateurs, laboratoire obscur, vision directe retardée – sur le transfert de technologie des plaques et films vers celle des papiers. Jusque-là, caractérisés par leur qualité de noircissement direct (Printing Out Papers) les papiers recevaient la lumière à travers la plaque ou le film. Mais ils produisaient une image dite apparente, c’est-à-dire visible, et n’étaient liés qu’à la séquence chimique de stabilisation, abusivement nommée fixage.

Comment s’est effectué le déplacement du développement à vue des clichés négatifs vers celui des papiers? Est-ce parce que le temps d’un tirage au soleil est aléatoire et prolongé au gré des conditions atmosphériques que le développement des papiers est envisagé? Est-ce parce la frustration du développement à vue est transférée des plaques négatives vers les tirages sur papier? Est-ce parce que le développement avec de nouvelles molécules ouvre la voie à un développement simultané de plusieurs supports, dont la réussite et la qualité sont garanties?

Bientôt, les mêmes mélanges chimiques révèlent les clichés négatifs et les épreuves positives. Une nouvelle étape est franchie. Les plaques de verre deviennent des films: la réserve d’image apparaît, avec la réduction des formats. L’agrandissement qui accompagne ce processus oblige à une accélération chimique puissante pour remédier à la dispersion lumineuse et à l’affaiblissement de l’action de la projection sur les papiers. Baptisés d’abord amplificateurs, les agrandisseurs sont construits à partir de 1895. Les valeurs de gris colorés rivalisent avec les couleurs brunes, ambres ou ocres des anciens supports. Et les photographes disposent bientôt de toutes les combinaisons possibles pour démultiplier les nuances et les tonalités des épreuves papiers à partir de ces nouveaux produits.

Le laboratoire où s’opèrent ces métamorphoses participe à la construction d’un nouveau regard. L’univers du tirage positif devient l’objet de recherches sur les couleurs possibles à partir des densités grises des films et de nouveaux mélanges chimiques. Ce sont les techniques dites de «virage» qui tentent de transformer la matière argentique dans une visée de stabilité en la couplant à des métaux précieux (or, platine) mais aussi en découvrant les résultats colorés de ces transmutations.

Quelques décennies plus tard, la question de la sensibilité maîtrisée des supports redéfinit le problème. Une nouvelle chambre noire, au sens propre du terme, vient d’être inventée. La chimie réutilisable a fait son apparition. Le développement du cliché et du film impose une image difficile à modifier. Les incidences de ces protocoles modernes ont un caractère d’irréversibilité. L’image peut aussi être définitivement perdue au sortir du développement – c’est à dire trop tard. C’est alors au tirage qu’est demandé la réharmonisation de l’ensemble des informations et des valeurs. Si le cliché manque de densité, il est toujours possible de le «renforcer». Dans le cas contraire, on peut envisager un «affaiblissement» est envisagé. Dans les deux cas, l’intervention tente de pallier ce qui a disparu ou échappé lors du contrôle visuel du développement.

Une description de certains protocoles donne l’idée d’un développement détaché de toute contrainte de temps. L’image peut être suspendue chimiquement, sans danger, puis reprise à loisir. Le but est de sortir des bains chimiques le cliché qui s’y cache, attendu lui aussi théoriquement parfait. Obtenir le résultat pensé ou fantasmé serait alors dépendant exclusivement du savoir technique de son opérateur.

Révéler voir

Le programme initié par Georges Balagny d’un automatisme du développement aura provoqué plus d’une résistance. Les efforts d’un Albert Londe pour opposer à cette pensée mécanique du développement une autre «philosophie» du contrôle à vue est éloquente. La position de chacun des deux protagonistes représente le clivage qui s’opère au-delà de la pratique et ses savoir-faire techniques et chimiques. Dans le détail, c’est la description du degré de lecture de l’image et les limites de cet exercice de vision qui sont en jeu. Un vocabulaire descriptif des qualités subtiles de l’image et de ses modes de lecture apparaît dans la littérature spécialisée.

L’annonce d’un développement possible en plein jour est alors envisagée (Coustet) et rivalise avec l’idée d’un négatif parfait (Glover). L’étude de l’action lente de lumières faibles à une certaine distance ouvre, sinon dans les faits, du moins dans la théorie rêvée, la possibilité d’observer une image non plus isolée dans un lieu dédié et faiblement éclairé, mais dans la pénombre du soleil une fois couché, dans les rayons de l’aube ou du crépuscule.

Les laboratoires vont bientôt se réduire à une boite hermétique, étanche à la lumière. Modifications du lieu et de la pratique qui entrainent un déplacement fondamental du regard. Quelques années plus tard, l’étude des moyens chimiques aptes à désensibiliser les négatifs signale la menace d’aveuglement complet de la chambre noire. L’expérience de la photographie des couleurs accentue ce processus. La réaction à l’annonce d’une perte totale du contrôle visuel de l’image dans sa révélation même se traduit par des explorations expérimentales réalisées dans le laboratoire par des Man Ray, des Moholy Nagy, qui proposent une vision du laboratoire pensé comme chambre non plus complètement noire, mais comme un lieu qui initie de nouvelles images. Le territoire des matières négatives et positives peut se créer sans cloisonnement. Des images hybrides peuvent être envisagées, à la fois négatives et positives, localement, là où le photographe le pense, le voit et le réalise. Les chimigrammes (Cordier, 1970) sont une expérimentation de cette voie.

La recherche ici présentée rencontre dans l’actualité des techniques numérique une perspective particulière. La pratique du laboratoire argentique se marginalise. Le moment de première vision de l’image se déplace. Développer aujourd’hui un film argentique permettrait-il comprendre ce qu’était le développement d’une plaque sèche en 1890? L’illusion installée par une permanence des termes techniques et chimiques résiste. Où, à quel moment, dans quelles conditions lire ou voir l’image? Si la chimie donne aux plaques une extrême sensibilité et en même temps une fulgurance d’apparition, que reste-t-il comme part de jugement à la vue? Le développement aveugle ferait-il voir plus que le développement à vue? Pour voir plus, il faut accepter de voir moins, avant d’être contraint de ne plus rien voir du tout. C’est ce que la technologie Polaroïd réalise; c’est ce que la vision directe sur l’écran des appareils photographiques numériques ou celui de l’ordinateur propose aujourd’hui.

Pour produire des images qui ne sont plus visibles qu’au moment de leur développement, il a fallu comprendre son processus et le penser dans les limites de sa visibilité même. La photographie moderne introduit cette notion de redistribution de l’espace de vision. Pour voir l’image au final, il faut accepter ou ignorer d’abord son invisibilité native, structurelle. Ce que la définition de latence travaille doublement.

La mutation du regard photographique qui a lieu entre 1880 et 1910 est pour partie initiée par la chimie industrielle naissante. Un développement, pratiqué en aveugle, chronométré, avec des produits mélangés et prêts à l’emploi, tente de se substituer à un développement à vue, réalisé avec des composants séparés, dans une pratique revendiquée de manipulations aux effets réversibles. L’espace de vision se déplace dans la pratique du tirage des épreuves. D’abord en contact sur noircissement direct, le papier est développé à son tour selon le même protocole et avec les mêmes produits, puisqu’un papier est fait de la même matière photosensible, couchée sur un support qui n’est plus transparent. Un retard de vision a changé la lecture de l’image. La réduction des formats qui promet des instantanés encore plus brefs et l’agrandissement qui en garantit la lecture finira par distribuer définitivement le lieu et le moment du premier rendez-vous visuel avec l’image révélée, dans un laboratoire qui aura entre-temps inventé un nouvel espace de vision.

Intervention du 16 avril 2009, séminaire « Recherches en histoire visuelle », INHA.