Pour les chercheurs en communication Robert Hariman et John Louis Lucaites, une icône s’installe une fois pour toutes dans la mémoire collective par sa force iconographique et son évidence symbolique (« no caption needed« ) [1] Robert Hariman, John Louis Lucaites, No Caption Needed. Iconic Photographs, Public culture and Liberal Democracy, Chicago, University of Chicago Press, 2007.. Ainsi, la célèbre photo d’Alfred Eisenstaedt du « Baiser de Times Square« , dont la composition suggère un « V » de la victoire, articulerait la décharge érotique libératoire de la fin du conflit avec le symbole du retour à une vie normale [2] Une interprétation plus récente de cette photographie la décrit désormais comme une agression sexuelle. Voir Claire Guillot, « Un baiser peut en cacher un autre« , Le Monde, 23/07/2013.. Les nombreux reenactments, sculptures ou citations de cette image seraient autant d’attestations de son intégration dans la culture populaire.

Cette manière de voir présente plusieurs failles logiques. On remarquera en particulier qu’il n’existe aucune icône liée à un événement de second ordre. La force esthétique supposée d’une image n’a de pertinence que si elle illustre un fait majeur [3] Voir mon billet « Les icônes du photojournalisme, ou la narration visuelle inavouable« , 25/01/2013. . Un deuxième problème apparaît si l’on considère l’affaiblissement progressif de nombreuses images ou imageries qui ont constitué en leur temps des icônes incontestables.

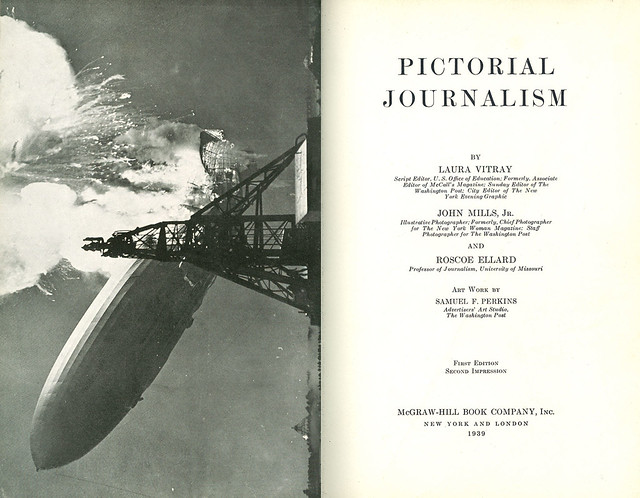

Une iconographie comme celle du spectaculaire accident du Hindenburg, en 1937, longtemps considéré comme un parangon de la médiatisation visuelle (voir ci-dessous), n’a plus aujourd’hui de signification que pour les spécialistes. Dans ce cas, on peut encore appliquer la grille de lecture mémorielle, et convenir que la référence à l’événement s’étiole au fur et à mesure que ceux qui en ont été les témoins disparaissent.

Cette explication bute néanmoins sur le fait qu’un événement plus lointain encore, comme le naufrage du Titanic, en 1912, et l’imagerie qui l’accompagne, est sensiblement plus vivace. Dans cet exemple, on admettra volontiers que le film Titanic de James Cameron (1997) a largement contribué à renouveler le souvenir de la catastrophe. La temporalité à prendre en compte n’est donc pas celle de la chronologie historique, mais bien plutôt celle de l’exploitation médiatique.

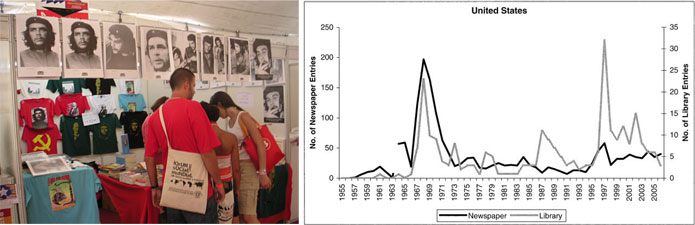

La remarquable longévité d’une iconographie comme celle associée au personnage de Che Guevara, dont l’origine remonte à 1968, a fait l’objet d’une étude approfondie par les sociologues Jeff A. Larson et Omar Lizardo. Il ressort de cette enquête que la vitalité de la légende du Che résulte de reconductions périodiques, à l’occasion de mouvements sociaux ou de rassemblements de protestation, comme le Forum social mondial de Porto Alegre en 2001 [4] Jeff A. Larson, Omar Lizardo, « Generations, Identities and the Collective Memory of Che Guevara », Sociological Forum, vol. 22, n° 4, décembre 2007, p. 425-451..

Ce schéma peut être élargi à l’ensemble des faits culturels, qui ne persistent durablement que dans la mesure où il font l’objet de reconductions régulières. La fameuse « mémoire collective », chère à l’historien Pierre Nora, n’est pas un substrat bien solide. Le cinquantième anniversaire de l’assassinat de John F. Kennedy montre qu’il faut au contraire un effort considérable pour entretenir le souvenir des vieilles idoles.

Ce n’est pas parce qu’une icône est installée dans la culture (un terme que je préfère pour ma part à la très douteuse notion de « mémoire collective ») qu’elle fait l’objet de reenactments. C’est au contraire parce qu’un travail de remobilisation [5]Dans un précédent billet, j’avais employé le terme de « réitération », mais il me semble qu’il faut pouvoir distinguer les phénomènes de reproduction d’un culturème à … Continue reading réveille l’attention pour un épisode et accroit son capital symbolique que celui-ci nous apparaît comme plus important que d’autres. L’ampleur de l’investissement collectif – qui n’est rien d’autre qu’un pari économique – fournit au grand public une mesure objective de la place d’un événement dans les hiérarchies culturelles.

Ce travail ne peut se borner à une simple répétition. Les règles de la mobilisation de l’attention médiatique supposent la création d’une nouvelle prosécogénie. Mystère, scandale, révélation ou prouesse technologique sont des ingrédients narratifs appréciés. L’assassinat de Kennedy fournit un bon exemple d’un sujet que son caractère énigmatique permet de promouvoir face aux autres événements de l’actualité. Un motif ancien peut se voir renouveler par l’introduction de variations inédites (voir ci-dessous), ou encore par la promesse d’une modernisation de l’archive (iconographie colorisée pour un événement documenté en noir et blanc, etc.) ou de l’interprétation.

L’analyse des remobilisations fournit une autre confirmation. Contrairement à l’événement artistique, l’événement médiatique est le plus souvent construit autour d’une histoire, d’une énigme, d’une leçon, autrement dit d’une signification. Ce n’est donc pas en raison de sa seule force esthétique qu’une image perdure, mais parce qu’elle fournit le support « naturalisé » d’une interprétation, d’un message. La longévité ou l’affaiblissement d’une icône n’est pas un problème esthétique (force de l’image) ni psychologique (mémoire collective), elle est fonction de l’existence et de l’ampleur d’un travail de remobilisation qui est à chaque fois une nouvelle épreuve culturelle.

Lire également sur ce blog:

- « Réitération de l’icône« , 06/08/2012.

- « Marianne à cache-cache, ou les pièges de la mémoire collective« , 02/11/2010.

Notes

| ↑1 | Robert Hariman, John Louis Lucaites, No Caption Needed. Iconic Photographs, Public culture and Liberal Democracy, Chicago, University of Chicago Press, 2007. |

|---|---|

| ↑2 | Une interprétation plus récente de cette photographie la décrit désormais comme une agression sexuelle. Voir Claire Guillot, « Un baiser peut en cacher un autre« , Le Monde, 23/07/2013. |

| ↑3 | Voir mon billet « Les icônes du photojournalisme, ou la narration visuelle inavouable« , 25/01/2013. |

| ↑4 | Jeff A. Larson, Omar Lizardo, « Generations, Identities and the Collective Memory of Che Guevara », Sociological Forum, vol. 22, n° 4, décembre 2007, p. 425-451. |

| ↑5 | Dans un précédent billet, j’avais employé le terme de « réitération », mais il me semble qu’il faut pouvoir distinguer les phénomènes de reproduction d’un culturème à un moment T de son réinvestissement diachronique. |

14 réflexions au sujet de « La remobilisation, instrument des hiérarchies culturelles »

J’ai l’impression, pour les événements des cinquante dernières années, qu’il y a l’image et le souvenir du moment que l’on en garde. Et qui est parfois précis, parfois fantasmé. Par exemple, lorsque Patrick Cohen dit sur France Inter le 21 novembre : »Tout le monde se souvient de ce qu’il faisait, de l’endroit où il était quand Kennedy a été assassiné ». Il semble s’inclure dans le « tout le monde » Sauf que Patrick était alors âgé d’un an et 2 mois et devait s’amuser avec ses jouets, ce jour là..

Très juste ! D’ailleurs on peut faire la même remarque au sujet des mythes. Il y a la célèbre phrase de Camus : « Les mythes n’ont pas de vie par eux-mêmes. Ils attendent que nous les incarnions. Qu’un seul homme au monde réponde à leur appel et ils nous offrent leur sève intacte. » et il y a l’exemple d’Oedipe… entre autre … Chercher le récit et peut-être une structure opératoire, un dispositif de signification, sous l’icône…

Marilyn, dans l’Olympe hollywoodienne, c’est le récit d’une métamorphose…

@ Debbio: Juste remarque. Une part importante de l’idée de « mémoire collective » relève de la fantasmagorie de l’événement partagé. Pourtant, comme le rappelle Marc Bloch (« Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre »), les études de psychologie, elles, montrent la fragilité du témoignage ou du souvenir, excessivement perméables aux déterminations externes – et donc aux récits médiatiques…

@ Olivier Beuvelet: Le mythe n’est en effet pas un fait culturel de nature différente des autres, et doit faire l’objet de remobilisations régulières pour continuer à porter ses leçons. Il est intéressant à cet égard de rappeler la matrice de l’expérience religieuse, tissée d’anniversaires, de répétitions et de reenactments, dont on perçoit aisément la force pédagogique…

Tout à fait d’accord avec la matrice religieuse, et même plus particulièrement catholique… le processus de condensation d’un récit en une image y est courant et depuis fort longtemps, et il s’appuie lui-même sur un reenactment des structures de la représentation des mythes antiques dans des images … en commentant indifféremment des Vénus et des annonciations je me rends compte de la continuité complète de ces pratiques de mise en image d’un récit qui donne sa raison d’être à l’image (et peut se perdre en cours de route) …

Ce qui change peut-être aussi dans l’iconisation contemporaine, c’est l’introduction de la reproductibilité qui fige l’image initiale à travers ses multiples reformulations… tout change autour, mais l’icône du Saint (Rimbaud, Marilyn, Le Che) reste à peu près la même dans une version postérizée, (ce qui n’est pas le cas des représentations de Vénus ou de Marie) … Peut-être est-ce la trace de l’origine photographique de l’icône, oubliée, comme tu l’as montré jeudi, mais faisant retour dans cette fixation même…

@ Olivier Beuvelet: Tu me paraîs répondre de façon convaincante à la question de la survivance qui obsédait Warburg, que certains penseurs persistent à assimiler à une « vie » des images, et qui n’est selon toute vraisemblance que la trace d’une économie du fait culturel… 😉

Concernant une moindre plasticité des formes médiatiques contemporaines, je serai en revanche moins affirmatif. Ce que j’observe, c’est que nous ne tenons pas compte des variations souvent nombreuses qui affectent les formes culturelles à l’occasion des remobilisations, qui nous conduisent à parler de « l’image du Che », alors qu’il y en a en réalité des milliers. Cette vision « syncrétique » me paraît constitutive du phénomène d’iconisation, qui produit une sorte d’image virtuelle à partir de l’ensemble de ses occurrences éditoriales – mais cette unité n’est qu’apparente ou conventionnelle. Il appartient aux spécialistes de remettre en évidence ces variations – comme celle de la statue du « Baiser » reproduite ci-dessus (cliquer pour agrandir), qui transforme habilement en étreinte romantique un geste d’emprise nettement plus violent…

Décidément, il y a toujours quelque chose d’intéressant sur ce blog -) Je pense comme toi que les icônes sont plus affaire d’économie (marchande et institutionnelle) que d’une « vie » intrinsèque des images, et je suis assez d’accord qu’elles entrent dans des phénomènes de hiérarchisation culturelle. Je continue à penser que tu lis trop vite Hariman et Lucaites, qui dans ma lecture se préoccupent plus des reenactments comme manifestations/transformations d’une disponibilité rhétorique des images, nourrie par leur célébrité, que de leur force esthétique, ni même de la « mémoire collective », mais peu importe. Deux petites remarques. La question de savoir si il y a des icônes de « petits » événements est très intéressante. Il y a (peut-être) des « petites icônes », des fonctionnements iconiques locaux et limités dans le temps, par exemple dans des mobilisations ici ou là contre des violences policières. Autre question, dont nous avions parlé il y a quelques années: les « icônes » sont-elles essentiellement un produit américain (on pourrait le croire d’après tes exemples, Che Guevara étant peut-être une limite), et si oui, est-ce là le résultat mécanique du capital médiatique yankee? Je ne suis pas sarcastique, pour moi c’est une vraie question.

Je prends connaissance petit à petit de vos différents articles sur le site (je prends donc le train en marche, si j’ose dire, mais avec intérêt). Dans ce présent article, je vous cite : « La force esthétique supposée d’une image… », plus loin « Ce n’est donc pas en raison de sa seule force esthétique qu’une image perdure » et encore : « La longévité ou l’affaiblissement d’une icône n’est pas un problème esthétique ». Les possibles critères d’évaluation esthétique semblent apparemment brouiller constamment l’analyse de la transformation d’une image (ou d’un événement) en imagerie iconique, peut-on avancer alors – et même dès l’apparition de l’image – que cela n’a strictement rien à voir, mais qu’il est assez difficile de s’en défaire pour comprendre ?

@ François Brunet: Merci! Hariman et Lucaites forment un point de départ bien pratique, lorsqu’on s’intéresse aux icônes… 😉

Des « petites icônes », je n’y avais pas pensé, c’est une piste à suivre, merci pour la suggestion…

Un produit américain: absolument, c’est une remarque fort juste, et l’on peut même préciser une période, pour la majorité d’entre elles, entre 1950 et 1970… On a donc en résumé 3 grandes périodes productrices de (grandes) icônes: antiquité grecque, église catholique et culture Hollywoodienne – avec la réjouissante et étonnante exception du Che, qui confirme à sa manière le caractère profondément idéologique du modèle…

@ Christophe Dorny: Merci pour cette excellente question! J’ai une réponse détaillée en préparation à propos de Che, qui montre le rôle précis du registre iconographique. Pour aller vite, dans les usages d’ iconisation, l’image est toujours porteuse d’un message, auquel elle est subordonnée, et qu’elle a pour fonction d’incarner et de naturaliser. La dimension esthétique joue donc un rôle effectif, même s’il est méconnu, d’indicateur de contexte, d’outil de naturalisation et de modèle normalisateur. En tout état de cause, ces fonctions sont à intégrer dans une approche globale, où la dimension visuelle n’est que l’un des aspects du problème. Les approches formalistes du type histoire de l’art entrent en conflit violent avec une description aussi utilitariste… More next…

A titre d’exemple de « petite icône » (américaine), localisée dans l’espace et le temps, ce cas emprunté à une ex-étudiante de Master, Noam Keim: le portrait d’Oscar Grant, jeune Noir américain tué le 1er janvier 2009 par un vigile du métro à San Francisco (voir http://en.wikipedia.org/wiki/BART_Police_shooting_of_Oscar_Grant ). Je cite Noam Keim, dans un e-mail où elle présentait son travail de séminaire sur ce sujet:

« Au-delà du débat médiatique, Oscar Grant est devenu une icône au même titre que Rodney King avant lui. L’image ci-jointe a été relayée dans tous les médias, pendant près de 18 mois et a ensuite été utilisée pour des productions diverses (graffiti, affiches, etc). Ce qui m’intéresse ici est la question de cette photo, qui a été la seule utilisée, et a permis une identification par le public a Oscar Grant, donnant lieu a des actions « We are all Oscar Grant ». J’aimerais donc réfléchir sur cette image et également faire des parallèles avec d’autres cas, tel que Rodney King, et essayer de comprendre quelles sont les conditions qui ont permis de faire d’Oscar Grant une icône dans sa ville d’Oakland, alors que d’autres cas similaires n’ont pas attisé l’intérêt public. »

Ce que montre ce cas à mon avis, et qui est corroboré par plusieurs analyses de Hariman et Lucaites, est que des images (précédemment consacrées ou non) peuvent être mobilisées ou remobilisées dans des tactiques de propagande, notamment contestataire, qui participent d’une économie certes mais pas (seulement) du capital médiatique et qui servent à focaliser des affrontements politiques (donc aussi idéologiques, mais souvent dirigés contre des hiérarchies ou des establishments). Ce fonctionnement là existe beaucoup dans l’histoire américaine récente et moins récente mais je pense qu’il existe aussi, par exemple, en Amérique du sud. En France (voire en Europe) cela me semble beaucoup moins fréquent, mais je suis tout prêt à recevoir des exemples.

Par ailleurs, il faudrait discuter de ta périodisation (1950-1970 comme âge d’or des icônes américaines). Oui, c’est la (plus) grande période d’Hollywood et celle-ci en a beaucoup produit. Mais s’il y a une chose que m’a montré le travail sur « L’Amérique des images » depuis 15 ans, c’est bien que le fonctionnement « iconique », au moins en vue grossière, existe pratiquement à toute époque (depuis les portraits de Washington par Gilbert Stuart jusqu’à l’affiche d’Obama par Fairey, en passant par la formidable destinée des portraits de Lincoln pendant et après la guerre de Sécession). (Il y a d’ailleurs dans ta réponse n° 6 ci-dessus une remarque très importante sur le « syncrétisme » qui produit sous l’appellation d’icône une sorte d’image virtuelle, moyenne de multiples variations particulières.)

Par ailleurs, beaucoup des icônes photojournalistiques de la période « hollywoodienne » (celles de Hariman et Lucaites justement, notamment pendant la guerre du Vietnam, par ex. la photo des morts à Kent State University, 1970: http://en.wikipedia.org/wiki/Kent_State_shootings ) échappent complètement au système Hollywood et relèvent de ce qu’on a appelé une période de « non-censure » (http://books.google.fr/books/about/The_Uncensored_War.html?id=kmpYUSYLD8MC&redir_esc=y ).

A suivre donc, François

@ André,

En même temps, l’approche formaliste permet de mesurer les écarts entre les reprises de l’icône (image abstraite ou structure formelle d’image) comme le montre avec brio ta remarque sur la statue du baiser de Times Square qui a estompé le caractère abusif du cliché photo… Si l’approche formelle trouble la compréhension du phénomène visuel, c’est surtout qu’elle cherche l’effet esthétique produit sur un spectateur idéologiquement construit (un bourgeois supérieurement sensible au beau) au lieu de l’intégrer à l’étude de la structure d’ensemble du phénomène…

Questions :

– il y a plusieurs icônes de Marilyn (jupe volante de 7 years…, photo de Pin Up nue…) comme du Che (Korda, avec cigare…) ce qui montre que c’est le récit qui compte, pas la citation d’une seule image, mais une est peut-être privilégiée comme meilleure synthèse du mythe …

pourquoi limiter le corpus à celles issues d’une même photographie, c’est-à-dire à une iconographie où les variations sont moins visibles, articulées sur un même modèle ? Ne faut-il pas oublier la généalogie, dans un premier temps, pour mieux saisir le phénomène ?

– Le cas de l’icône de Rimbaud, remobilisée dans le contexte de l’après 68, me semble-t-il, n’a-t-elle pas été revivifiée par celle du Che ? Assez proche dans sa structure formelle ? Je veux dire par là que l’image du Che (Korda) n’a-t-elle pas pu « appeler » « faire penser à » celle de Rimbaud qu’on a alors remobilisée non plus sous le signe de la poésie ou du génie singulier, mais sous celui de la rebellion… En tout cas c’est une photo, elle a été posterizée par un artiste (Ernest Pignon Ernest) en 1979 (http://www.pignon-ernest.com/p/rimbaud_gal.html ) et même teeshirtisée (http://www.spreadshirt.fr/arthur-rimbaud-tee-shirts-C4408A23093550 ) et commercialisée sur les trousses d’écolier avec Marilyn et le Che…

– Enfin, l’origine photographique de ces images d’artistes devenues icônes publiques suite à une posterization (Wharol, Fitzpatrick, Ernest Pignon Ernest) n’est-elle pas de nature à remobiliser le caractère achéropoïète de ses icônes ? En matière de posterization, le suaire de Turin est un sacré modèle … 😉

@ François Brunet: Merci pour ces indications detaillées. Les questions que tu poses renvoient à divers emplois utilitaires des images. S’agit-il à chaque fois d’iconisation? La réponse n’est pas facile, car « icône » n’est pas un terme scientifique décrivant rigoureusement un phénomène précis, mais une expression du langage courant dont il faut chercher à comprendre ce qu’elle recouvre plus ou moins distinctement. La remobilisation fait indiscutablement partie des critères qui permettent d’identifier le passage de l’image à l’icône, mais il y en a d’autres, dont je compte poursuivre l’examen dans mon séminaire de cette année. On s’y retrouvera peut-être pour continuer cette discussion…

@ Olivier Beuvelet: La description formaliste est très utile pour analyser la part proprement visuelle du phénomène, mais elle n’a de valeur que si elle s’intègre dans une approche plus globale.

Le phénomène est à plusieurs étages. Il existe plusieurs versions-sources, graphiques ou photographiques, de Marilyn avec sa jupe de « 7 years… », et de nombreux dérivés appropriatifs. On peut considérer cet ensemble comme une seule et même icône, en vertu du syncrétisme qui s’y attache. Marilyn, en revanche, comme personnage et comme star, donne lieu à une imagerie beaucoup plus importante, comportant un grand nombre d’icônes distinctes – un peu comme un chanteur auteur de plusieurs succès… Les choses se compliquent encore avec la diversification des remobilisations ultérieures… On est donc face à des entités visuelles et historiques particulièrement complexes…

Je suis d’accord, l’icône Rimbaud et l’icône Che ont une parenté formelle, mais aussi symbolique (il s’agit dans les deux cas d’usages posthumes). Je n’ai pas encore la chronologie complète des deux cas, mais je signale que l’icône Rimbaud s’inscrit elle-même, selon toute vraisemblance, dans la descendance d’une icône Byron, elle aussi posthume…

Tu sais que selon moi, l’icône du Che n’est pas la photo de Korda, mais la version graphique du poster (pour des raisons sur lesquelles j’aurai l’occasion de revenir ici). Parler de son « origine » photographique au sens où tu le fais relève d’une approche indicielle que je me suis souvent employé à récuser, je ne peux donc te suivre dans cette interprétation. La comparaison avec le contexte religieux est parfaitement légitime, mais peut-être moins dans le sens d’une sacralisation des icônes industrielles que dans celui d’une révision utilitariste des icônes historiques.

J’arrive un peu tard mais l’idée de « poster » est, il me semble intéressante. En effet, si l’on regarde bien l’article « Victory Celebrations » (pp. 21-27) dans lequel a été publiée cette image fameuse d’Eisenstaedt, on se rend compte qu’il n’y a qu’une seule autre image occupant toute une page. Cette photographie non seulement clôt l’article, mais elle ouvre sur un catalogue de petites images. Elle n’a pas de texte, ni de gros titre. Elle peut être déchirée facilement et isolée sur un support. La mise en page du magazine a déjà prévue son « individualisation »… Le magazine (la source d’où émergent la majorité des icônes) tient un rôle essentiel dans la création du potentiel « iconique » d’une image.

Les commentaires sont fermés.