«Images sacrées d’une société laïque [1] Robert Hariman, John Louis Lucaites, No Caption Needed. Iconic Photographs, Public culture and Liberal Democracy, Chicago, University of Chicago Press, 2007, p. 2.», les icônes du photojournalisme sont, selon les chercheurs en communication Robert Hariman et John Louis Lucaites, des emblèmes qui s’imposent d’eux-mêmes à l’esprit du temps. Couronnement d’une tradition qui ne retient de la photographie de presse que ses succès les plus glorieux, l’ouvrage No Caption Needed (« Pas besoin de légende ») confirme la représentation selon laquelle l’image médiatique serait une nouvelle peinture d’histoire – mais une peinture spontanée, paradoxale, miraculeuse, dont on se borne à constater les effets.

Comment la photographie, qui relève théoriquement de l’enregistrement documentaire, peut-elle produire ces allégories dignes des arts graphiques? La rareté même de ces réussites semble confirmer le caractère exceptionnel de la rencontre «de la signification d’un fait, et (…) d’une organisation rigoureuse des formes [2] Henri Cartier-Bresson, « L’instant décisif » (1952), Les Cahiers de la photographie, n° 18, 1985, p. 20.», selon la formule fameuse de Henri Cartier-Bresson, désignée par l’historien de la photographie Vincent Lavoie comme «définition principielle de l’image de presse [3] Vincent Lavoie, Photojournalismes. Revoir les canons de l’image de presse, Paris, Hazan, 2010, p. 182.».

Une autre description est possible. L’Agence française de presse (AFP) diffuse plus de 2000 photographies par jour. Une telle quantité suggère la difficulté d’une analyse systématique. La combinaison de cette contrainte avec le développement encore timide des études visuelles explique qu’il n’existe à ce jour aucune description globale des pratiques iconographiques dans la presse d’actualité, dont l’analyse se déploie essentiellement à partir des sources textuelles. Son versant visuel n’a fait l’objet que d’explorations partielles, sous la forme d’études circonscrites (photographes, publications, thématiques) ou par le biais du commentaire de short-lists d’icônes photographiques – tel l’ouvrage de Hariman et Lucaites.

Une telle approche permet de retrouver le confort de l’examen traditionnel d’ensembles iconographiques de petite taille [4]«Lorsque nous analysons des images journalistiques, nous sommes fortement tentés d’emprunter la voie qui s’est avérée si fructueuse pour l’évaluation critique de la peinture de … Continue reading. Mais elle présente un défaut important, passé inaperçu de la plupart des spécialistes: celui de valider une hiérarchie imposée par la profession journalistique, tout en gommant précisément l’existence de ce système de sélection. Pas une des images qui forment l’armature des analyses visuelles du photojournalisme qui n’ait fait l’objet d’un processus de distinction par ses acteurs, notamment par l’intermédiaire des prix internationaux comme le Pulitzer (à partir de 1942) ou le World Press Photo (à partir de 1955).

Le mystère de leur popularité ou de leur appropriabilité exceptionnelles paraît évidemment moins opaque si l’on se souvient qu’elles ont été sélectionnées, reproduites ou commentées de façon répétée, autrement dit que ces photographies sont elles-mêmes devenues des objets médiatiques à part entière, soumis à l’exposition itérative qui produit la notoriété. Images au carré, les photo-icônes perdent le statut de médiateurs transparents de l’information pour prendre celui de formes graphiques valorisées, au terme d’une institutionnalisation au caractère largement auto-réalisateur. L’aveuglement des commentateurs à ces mécanismes en dit long sur leur capacité à identifier les logiques médiatiques.

L’image, composante de la valeur scalaire de l’information

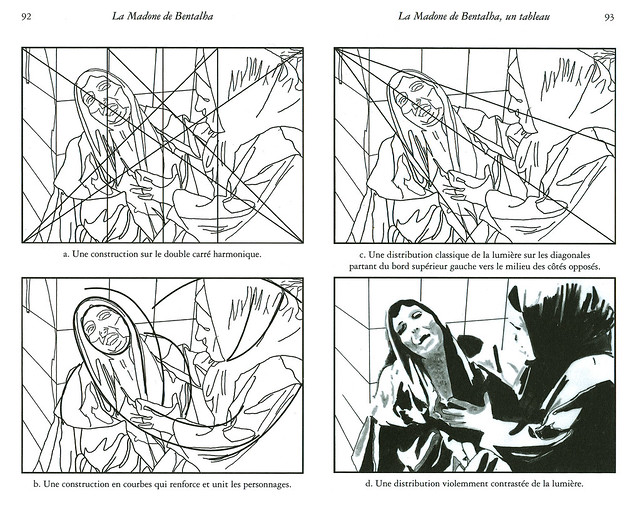

Lorsqu’elle veut convaincre que la « madone de Bentalha » de Hocine Zaourar, prix World Press 1997, est composée comme un tableau, Juliette Hanrot plaque sur la photographie les références picturales et les outils d’analyse formelle enseignés dans les écoles des beaux-arts: carré harmonique, distribution de la lumière, nombre d’or [5] Juliette Hanrot, La Madone de Bentalha. Histoire d’une photographie, Paris, Armand Colin, 2012.… «Cette symbolique de la couleur, de la lumière, du vêtement, donne à la madone de Bentalha une profondeur de lecture inhabituelle pour une photographie» estime-t-elle, sans s’apercevoir que c’est précisément cet effort interprétatif qui dote l’image de couches signifiantes supplémentaires.

Ce travail d’exégèse aurait-il paru légitime sur la photographie d’un fait divers ou d’un accident quelconque? Un éditeur aurait-il consacré un ouvrage à l’illustration d’un événement ordinaire, fût-elle dotée de qualités esthétiques exceptionnelles? L’attention suscitée par cette photo d’actualité, que prolonge le livre de Juliette Hanrot, est bien le fruit d’un mécanisme médiatique, dont le premier ressort est l’émotion suscitée par l’événement.

C’est l’importance accordée à l’un des massacres les plus sanglants de la guerre civile algérienne qui explique la valeur prise par la photographie, recadrée et diffusée en priorité par l’AFP à ses clients, puis sélectionnée comme illustration de Une par quelque 750 quotidiens les 24 et 25 septembre 1997 – exceptionnelle mise en avant qui fait à son tour l’objet de commentaires réflexifs par les journalistes spécialisés, confirmant son extraction du flot des images d’actualité et le passage au statut d’icône.

C’est Michel Guerrin qui, le premier, rapproche l’image de la femme en pleurs d’une Pietà et l’intitule « madone [6] Cf. Michel Guerrin, « Une madone en enfer », Le Monde, 26 septembre 1997. », ouvrant la voie d’une longue série de malentendus interprétatifs. L’autorité du spécialiste de photographie du Monde permet de balayer ce que cette qualification a d’incongru dans le contexte d’une guerre civile en territoire musulman. Cette association ne peut être le fait ni de la femme photographiée, qui portera plainte en diffamation pour cette appellation, ni du photographe algérien, qui «a du mal à s’expliquer l’impact de ce document [7] Ibid.». La référence à l’iconographie chrétienne ne peut s’expliquer que par un effet de lecture, une surinterprétation de la part des éditeurs occidentaux, qui trouve sa motivation dans le réflexe médiatique usuel de recourir à une image symbolique pour illustrer une tragédie.

Comparée à d’autres images proches également primées par le World Press, comme la photo du deuil d’un jeune Kosovar par Georges Mérillon (1990), la photographie de Hocine Zaourar présente la particularité de ne pas montrer de cadavres. On peut penser qu’elle a été retenue pour son caractère allégorique, convenu et inoffensif, corrigée par un recadrage décontextualisant et dotée d’une légende erronée par ceux qu’il faut bien nommer ses véritables auteurs: les picture editors, responsables de l’ensemble des choix qui déterminent la visibilité et la compréhension de l’image.

En régime médiatique, la visibilité d’une photographie dépend exclusivement de la place qui lui est assignée par la hiérarchie de l’information. Système de sélection et d’amplification de l’information, l’outil médiatique doit organiser ces opérations dans le contexte concurrentiel qui forme son écologie, faute de quoi il ne produirait que du bruit. L’impératif de hiérarchisation de l’information découle logiquement de cette contrainte.

Destiné à être consommé dans un contexte de loisir par un public étendu, le produit médiatique ne peut s’appuyer que sur des principes sémiotiques élémentaires, dont la simplicité garantit l’appropriation. Parmi les outils permettant d’organiser la hiérarchisation de l’information, le principe le plus puissant est la variation d’échelle.

Dans l’espace médiatique, à chaque contenu publié est associé une indication d’échelle, qui participe de son éditorialisation et permet d’en gérer la distribution. L’importance d’une information se mesure d’abord de façon spatiale, à sa surface et à son emplacement (ou à ses équivalents temporels dans les médias de flux). Une information de taille plus grande est plus importante qu’une information de taille plus petite – indication de nature relative et contextuelle, dont l’interprétation repose sur l’assimilation dans la durée d’un ensemble évolutif de codes éditoriaux. De nombreux autres facteurs, comme la variation de réitération, la notoriété de l’auteur, l’envoi d’un correspondant, etc., complètent cette attribution de valeur par effet d’échelle, qu’on peut pour cette raison dénommer valeur scalaire.

L’image fait non seulement partie des contenus soumis à cette loi, mais elle constitue en elle-même une indication d’échelle susceptible de valoriser un contenu. La présence ou l’absence d’une iconographie, sa taille ou sa qualité sont autant de facteurs qui contribuent à signifier et à naturaliser l’importance relative d’une information. Comme la dimension du titre, le format de la photographie du Titanic, publiée sur cinq colonnes à la Une du New York Times du 16 avril 1912, sert à manifester la signification attribuée par le quotidien au naufrage du paquebot. Le choix de Life en 1966 d’une iconographie en couleur pour illustrer l’enterrement de Churchill est de même une forme lisible de valorisation de l’événement, à un moment où ce traitement est encore exceptionnel [8] Cf. Gisèle Freund, Photographie et Société, Paris, Le Seuil, 1974, p. 141-143..

L’interprétation d’une image en contexte médiatique dépend entièrement de sa valeur scalaire. Le « Baiser » de Doisneau, qui devient à partir de sa réédition en poster en 1986 l’une des plus célèbres photographies au monde, a d’abord été publié en petit format en 1950 dans la rubrique « Speaking of Pictures » de Life. Parmi les six illustrations du reportage, cette image fait partie de celles auxquelles ont été réservées le plus petit format. Dotée d’une faible valeur scalaire, elle ne fait alors l’objet d’aucun commentaire ni d’aucune réappropriation. Quelles que soient ses qualités formelles, sa taille modeste, qui suggère une importance réduite, ne peut éveiller l’attention ni légitimer une lecture approfondie.

Il est absurde de tenter d’analyser une photo de presse avec les outils du formalisme pictural. Le cadre médiatique impose des règles autonomes, qui en modifient la perception en profondeur. Les prix du photojournalisme ne distinguent pas les images en fonction de critères formels, mais en raison de l’exemplarité de la traduction visuelle d’un événement de valeur médiatique élevée. La valeur scalaire d’une photographie, dépendante d’une occurrence éditoriale et non établie dans l’absolu, définie par l’éditeur et non par le photographe, est le moteur primordial du travail interprétatif. Lorsqu’elle croit décrire les qualités esthétiques de la photo de Hocine Zaourar, Juliette Hanrot déploie en réalité les effets de valorisation médiatiques qui en ont fait une icône.

Le problème de l’expressivité

Dans un monde qui s’éloigne à grandes enjambées de la tradition catholique, il est étrange que les commentateurs des icônes photographiques ne s’interrogent pas sur le paradoxe que représentent les allusions aux pietà, madones et autres références à une culture savante dont il est douteux qu’elles puissent être identifiées par le public auquel s’adresse la presse généraliste. Plutôt qu’à l’influence souterraine de mystérieuses survivances, leur mention peut s’expliquer plus simplement par l’empreinte de la formation commune des acteurs médiatiques en position de responsabilité dans le domaine visuel, qui ont appris à n’accorder légitimité et valeur qu’à une expressivité justifiée par la référence aux chefs-d’œuvre de la peinture [9]Clément Chéroux, dans Diplopie. L’image photographique à l’ère des médias globalisés. Essai sur le 11 septembre 2001, Paris, Le Point du Jour, 2009, montre également le rôle joué … Continue reading.

La lecture qui associe la douleur de personnages féminins au deuil de la mère du Christ est compromise par diverses erreurs d’interprétation. Elle ignore que l’iconographie mariale se rattache elle-même à l’antique tradition des pleureuses. Elle méconnaît surtout que l’introduction de ce motif dans l’univers médiatique est une invention de l’imagerie humanitaire après-guerre [10]Cf. Valérie Gorin, « La photographie de presse au service de l’humanitaire. Rhétorique compassionnelle et iconographie de la pitié », in Gianni Haver (dir.), Photo de presse. Usages et … Continue reading, contexte qui réserve cette figure à des victimes non-occidentales et comporte d’embarrassantes connotations paternalistes.

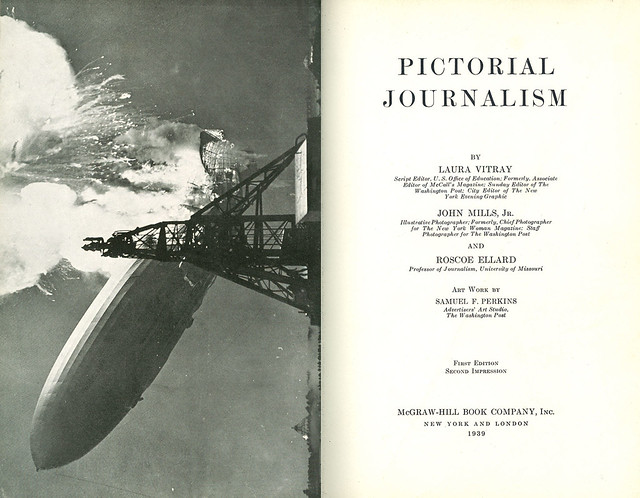

Pourtant, le recours à cette interprétation est significatif du problème posé par les usages narratifs de la photographie. Le sous-ensemble circonscrit par le terme d’icônes est caractérisé par une forte expressivité du message visuel. Or, ce trait contredit le dogme de l’objectivité factuelle associé en principe aux usages de la photographie dans la presse. Sélectionner une photo pour ses propriétés expressives ne va nullement de soi au sein d’une pratique qui revendique la neutralité documentaire. C’est pourquoi les usages narratifs de l’image d’enregistrement, qui renvoient plus naturellement à d’autres contextes, comme la communication publicitaire, ont toujours fait l’objet de justifications alambiquées. Popularisé par le magazine Life à partir de 1936, le développement du « pictorial journalism« , qui est censé caractériser la forme magazine, est rituellement expliqué par la concurrence des nouveaux médias – cinéma, radio et télévision [11] Laura Vitray, John Mills jr, Roscoe Ellard, Pictorial Journalism, New York, McGraw-Hill Book Company, 1939, p. 4..

L’essor du journalisme visuel peut s’interpréter plus simplement par la mise en valeur, par des graphistes formés à la publicité, de photographies expressives, dévoilant l’émotion des personnages par le recours au plan rapproché. Manifestée notamment par le traitement spectaculaire de la guerre d’Espagne en 1936-1938 [12]Cynthia Young (dir.), La Valise mexicaine. Les négatifs retrouvés de la guerre civile espagnole (trad. de l’américain par Brice Matthieussent), 2 vol., Arles, Actes Sud, 2011., cette photographie trouvera son couronnement avec l’exposition organisée par Edward Steichen en 1955 « The Family of Man« . La critique bien connue de Roland Barthes de cette exposition porte sur son caractère à proprement parler mythologique: «En passant de l’histoire à la nature, le mythe fait une économie: il abolit la complexité des actes humains, leur donne la simplicité des essences, il supprime toute dialectique, toute remontée au-delà du visible immédiat, il organise un monde sans contradictions parce que sans profondeur, un monde étalé dans l’évidence, il fonde une clarté heureuse: les choses ont l’air de signifier toutes seules [13]Roland Barthes, « Le mythe, aujourd’hui », Mythologies, 1957, Paris, Le Seuil, p. 231..»

Le recours, à partir des années 1990, à la notion d’icône pour désigner le summum de la production photojournalistique est une autre façon de neutraliser le paradoxe de l’image narrative. Soulignant le caractère exceptionnel de ces chefs-d’œuvre, la caractérisation par la référence picturale éloigne le spectre de la publicité en lui substituant la justification par l’art et la haute culture.

Dans le domaine de l’image fixe, un fossé infranchissable sépare en théorie les usages narratifs de l’objectivité documentaire. Les premiers relèvent du champ de l’illustration, la seconde est l’affaire de l’image d’enregistrement. Non que la photographie ne puisse être utilisée à des fins expressives. Mais cet usage est supposé retirer au document photographique les propriétés d’attestation qui le rendent utile au journalisme d’information. Photographie d’illustration et photographie documentaire sont censées relever de deux univers symétriques et antagonistes: la première est l’affaire du graphiste et implique une commande a priori; la seconde, celle du photographe et suppose une publication a posteriori. La première relève de la communication et admet la retouche, le montage et toutes formes d’édition d’une image qui n’est que le support d’un message; la seconde produit un document authentique, porteur d’une information objective, et implique le refus de toute manipulation [14] Cf. Valentina Grossi, Pratiques de la retouche numérique. Enquête sur les usages médiatiques de la photographie, mémoire de master, Lhivic/EHESS, 2011, 137 p..

Mais la réalité des pratiques déploie un espace plus complexe et plus fluide, où la photographie d’information peut très bien recourir aux ressources de l’expressivité. Le format magazine, habituellement identifié aux hebdomadaires populaires des années 1930, bénéficie à l’évidence de l’essor contemporain de la communication visuelle et de la vitalité des formes publicitaires, mais la porosité des domaines est plus ancienne et s’expérimente dès la fin du XIXe siècle [15] Cf. Thierry Gervais, « L’invention du magazine. La photographie mise en page dans La Vie au grand air, 1898-1914« , Etudes photographiques, n° 20, juin 2007, p. 50-67.. Un espace constitue tout particulièrement le laboratoire de ce dialogue: celui de la couverture des magazines ou de la Une des quotidiens, qui s’inspire du modèle de l’affiche pour proposer un descriptif autopromotionnel du contenu de chaque publication, et dont la composante iconographique favorise tout naturellement l’attractivité et la suggestion.

La gamme des usages expressifs de l’image photographique recouvre un spectre étendu, où l’on peut notamment identifier le recours à l’instantané sensationnaliste, forme prisée de la presse populaire des années 1930-1970 [16] Cf. Barbie Zelizer, About to Die. How News Images Move The Public, Londres, Oxford University Press, 2010.; la composition illustrative, qui repose sur la création d’un rapport entre texte et image et la sélection de l’iconographie en fonction d’une intention narrative [17] Cf. André Gunthert, « L’illustration, ou comment faire de la photographie un signe« , Culture Visuelle, 12 octobre 2010.; ou plus récemment la forme symbolique ou allégorique, typique du genre photo-iconique et qui s’est largement développée dans les médias audiovisuels [18] Cf. Jacques Siracusa, « L’allégorie comme rhétorique journalistique », Le JT, machine à décrire, Bruxelles, éd. De Boeck Université, 2001, p. 157-165.. Ces diverses manières de faire parler les images, qui peuvent se combiner, ont pour caractéristique de faire l’objet de stratégies de dénégation ou d’endiguement de la part des professionnels.

L’implicite, ressort inavouable de la narration visuelle

La mythologie du journalisme décrit comme une présentation neutre et objective ce qui est fondamentalement un exercice de qualification de l’information. De même que le choix d’un titre ou d’un chapeau, l’iconographie participe de manière décisive à ce travail d’orientation de la lecture. Mais les formes visuelles comportent une marge d’ambiguïté plus importante que les énoncés linguistiques (Roland Barthes suggérait de définir la photo comme un « message sans code [19] Cf. Roland Barthes, “Le message photographique“, Communications, n° 1, 1961, p. 127-138.»). Pour cette raison, un grand nombre d’usages expressifs de l’image mettent en jeu une dimension implicite, ressort rhétorique aussi puissant qu’inavouable en régime médiatique.

A l’occasion d’un voyage en Guyane effectué le 21 janvier 2012, Nicolas Sarkozy, alors président de la République française en campagne, convie les journalistes à un « off » au cours duquel il évoque pour la première fois l’hypothèse de sa défaite. Pour accompagner cette information, Le Monde, Libération et Les Inrockuptibles retiennent une illustration similaire qui montre l’équipe gouvernementale embarquée dans une pirogue. Ce choix repose à l’évidence sur une composition illustrative dont l’aspect comique découle du rapprochement de l’évocation de l’échec électoral avec la situation périlleuse du président et ses proches sur un frêle esquif.

Interrogé à propos de cette option illustrative, Mathieu Polak, responsable du service photo du Monde, nie vigoureusement toute intention humoristique: «La meilleure photo est celle qui allie esthétique et info, et qui fonctionne dans la page. De ces points de vue, celle-ci était la plus pertinente. Il y en avait d’autres dans la même série, mais Sarkozy était grimaçant. La caractéristique de fond des photos politiques, ajoute-t-il, est qu’elles sont surinterprétées. Nous, on a l’habitude de voir ce type d’images: chaque élu qui se rend en Guyane, à un moment donné, monte dans une barque sur le Maroni. Au moment de choisir cette photo, les interprétations possibles n’entrent pas en ligne de compte [20] Cf. André Gunthert, « Sarkozy en pirogue, une image innocente?« , Culture Visuelle, 28 janvier 2012..»

La responsable du service photo des Inrockuptibles admet en privé avoir choisi la même image «parce que Sarkozy est ridicule, et à cause de la symbolique de la barque», mais la réponse de son homologue du Monde est révélatrice du caractère inavouable du jeu allégorique. Dans le contexte éditorial du « quotidien de référence », il n’est pas possible, en dehors des espaces spécifiquement dédiés à la caricature, de revendiquer un traitement humoristique d’une information politique de première grandeur. Si l’ambiguïté de l’image permet en permanence aux éditeurs de convoquer mine de rien des connotations implicites qui orientent la lecture, elle les autorise aussi à jouer le jeu du non-dit, et à se dédouaner par la subjectivité de l’interprétation. Comme la plaisanterie ou l’allusion, l’image permet de dire tout en prétendant ne pas l’avoir dit – un mécanisme typique des messages implicites, dont la compréhension repose sur la restitution de la part manquante par le destinataire [21] Cf. Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’Implicite, Paris, A. Colin, 1998 (2e éd.)..

Bien loin de l’idéal documentaire, les photo-icônes fournissent une version lisible et acceptable des tragédies médiatiques pour le public occidental. Plutôt que des images sans légende, les fleurons du photojournalisme sont à proprement parler des légendes en image, des stéréotypes visuels élaborés pour faciliter la compréhension d’une signification rendue évidente – au risque de l’erreur ou de la tromperie.

Lorsque le World Press couronne en 2007 la photo de Spencer Platt représentant un groupe de jeunes libanais circulant à bord d’une Mini Cooper rouge dans les ruines de Beyrouth, c’est pour l’interprétation qu’elle inspire spontanément de la dérive voyeuriste censée caractériser la société contemporaine. Pas de chance, l’histoire qu’on lit dans cette image n’a que peu de rapport avec la réalité. Interrogés par un journal belge, Jad, Bissan et Tamara Maroun, Noor Nasser et Liliane Nacouzi, les jeunes gens de la photo, expliquent qu’ils n’étaient pas des touristes en goguette, mais bel et bien des réfugiés qui revenaient pour la première fois constater l’état de leur quartier dévasté par les bombardements israéliens.

Confrontés aux fortes contraintes narratives du genre journalistique, les professionnels utilisent largement la gamme des ressources expressives de l’image, tout en maintenant la fiction de l’instant décisif cher à Cartier-Bresson. Le travail des chercheurs n’est pas de reproduire complaisamment cette mythologie, mais d’analyser les véritables conditions de production du récit visuel. Plutôt que sur un échantillon réduit de cas exceptionnels décontextualisés, cette analyse doit s’effectuer à partir de l’observation des cas usuels en contexte [22] Cf. Audrey Leblanc, « Fixer l’événement. Le Mai 1968 du photojournalisme« , Sociétés et Représentations, n° 32, décembre 2011, p. 57-76.. Plutôt que sur une théorie générale des images, elle doit s’appuyer sur les fonctionnements spécifiques du journalisme et ne jamais perdre de vue les diverses formes d’articulation du contenu visuel avec les autres composants du dispositif médiatique.

Preprint, article à paraître in: Daniel Dubuisson, Sophie Raux (dir.), A perte de vue. Sciences et cultures du visuel, Dijon, Presses du Réel, 2014. (PDF, iconographie sur Flickr)

Notes

| ↑1 | Robert Hariman, John Louis Lucaites, No Caption Needed. Iconic Photographs, Public culture and Liberal Democracy, Chicago, University of Chicago Press, 2007, p. 2. |

|---|---|

| ↑2 | Henri Cartier-Bresson, « L’instant décisif » (1952), Les Cahiers de la photographie, n° 18, 1985, p. 20. |

| ↑3 | Vincent Lavoie, Photojournalismes. Revoir les canons de l’image de presse, Paris, Hazan, 2010, p. 182. |

| ↑4 | «Lorsque nous analysons des images journalistiques, nous sommes fortement tentés d’emprunter la voie qui s’est avérée si fructueuse pour l’évaluation critique de la peinture de chevalet et pour toute production analogue, à savoir celle de l’unicité et de la décontextualisation», Tom Gretton, « Différence et compétition. L’imitation et la reproduction des œuvres d’art dans un journal illustré du XIXe siècle », in Georges Roque (dir.) Mineur ou majeur? Les hiérarchies en art, Nîmes, Jacqueline Chambon, 2000, p. 120. |

| ↑5 | Juliette Hanrot, La Madone de Bentalha. Histoire d’une photographie, Paris, Armand Colin, 2012. |

| ↑6 | Cf. Michel Guerrin, « Une madone en enfer », Le Monde, 26 septembre 1997. |

| ↑7 | Ibid. |

| ↑8 | Cf. Gisèle Freund, Photographie et Société, Paris, Le Seuil, 1974, p. 141-143. |

| ↑9 | Clément Chéroux, dans Diplopie. L’image photographique à l’ère des médias globalisés. Essai sur le 11 septembre 2001, Paris, Le Point du Jour, 2009, montre également le rôle joué par les stéréotypes culturels dans l’uniformisation de la traduction visuelle du 11 septembre. |

| ↑10 | Cf. Valérie Gorin, « La photographie de presse au service de l’humanitaire. Rhétorique compassionnelle et iconographie de la pitié », in Gianni Haver (dir.), Photo de presse. Usages et pratiques, Lausanne, éd. Antipodes, 2009, p. 141-152. |

| ↑11 | Laura Vitray, John Mills jr, Roscoe Ellard, Pictorial Journalism, New York, McGraw-Hill Book Company, 1939, p. 4. |

| ↑12 | Cynthia Young (dir.), La Valise mexicaine. Les négatifs retrouvés de la guerre civile espagnole (trad. de l’américain par Brice Matthieussent), 2 vol., Arles, Actes Sud, 2011. |

| ↑13 | Roland Barthes, « Le mythe, aujourd’hui », Mythologies, 1957, Paris, Le Seuil, p. 231. |

| ↑14 | Cf. Valentina Grossi, Pratiques de la retouche numérique. Enquête sur les usages médiatiques de la photographie, mémoire de master, Lhivic/EHESS, 2011, 137 p. |

| ↑15 | Cf. Thierry Gervais, « L’invention du magazine. La photographie mise en page dans La Vie au grand air, 1898-1914« , Etudes photographiques, n° 20, juin 2007, p. 50-67. |

| ↑16 | Cf. Barbie Zelizer, About to Die. How News Images Move The Public, Londres, Oxford University Press, 2010. |

| ↑17 | Cf. André Gunthert, « L’illustration, ou comment faire de la photographie un signe« , Culture Visuelle, 12 octobre 2010. |

| ↑18 | Cf. Jacques Siracusa, « L’allégorie comme rhétorique journalistique », Le JT, machine à décrire, Bruxelles, éd. De Boeck Université, 2001, p. 157-165. |

| ↑19 | Cf. Roland Barthes, “Le message photographique“, Communications, n° 1, 1961, p. 127-138. |

| ↑20 | Cf. André Gunthert, « Sarkozy en pirogue, une image innocente?« , Culture Visuelle, 28 janvier 2012. |

| ↑21 | Cf. Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’Implicite, Paris, A. Colin, 1998 (2e éd.). |

| ↑22 | Cf. Audrey Leblanc, « Fixer l’événement. Le Mai 1968 du photojournalisme« , Sociétés et Représentations, n° 32, décembre 2011, p. 57-76. |

11 réflexions au sujet de « Les icônes du photojournalisme, ou la narration visuelle inavouable »

J’ai été très frappé par la photo de Spencer Platt à Beyrouth, mais je n’y avais pas vu la dérive voyeuriste de la société contemporaine.

C’est une rupture du code iconique, de la figure de la Madone. Même le rouge de la carrosserie est comme une obscénité. Les guerre ne frappent pas uniquement des gens pauvres vivants et habillés comme au temps du Christ. Et le téléphone utilisé pour enregistrer l’image est dérangeant parce que c’est ce que nous ferions dans la même situation, pas ce que sont supposées faire les victimes des guerres lointaines auxquelles nous nous sommes habitués.

A l’opposé, la madone des décombres, malgré ses cheveux teints, grâce à sa couverture, bien que vivant dans une des sociétés les plus développées du monde, s’inscrit dans l’iconographie traditionnelle.

bonjour,

Cela pourrait être une manifestation du « faites ce que je dis mais pas ce que je fais » ?

« Le travail des chercheurs n’est pas de reproduire complaisamment cette mythologie, mais d’analyser les véritables conditions de production du récit visuel. Plutôt que sur un échantillon réduit de cas exceptionnels décontextualisés, cette analyse doit s’effectuer à partir de l’observation des cas usuels en contexte. »

Vous semblez être en contradiction avec le plus grand intérêt que le chercheur doit donner au contexte avant l’analyse.

Vous partez de deux phrases extraites de deux contextes différents : Matthieu Polak et « la responsable du service photo des inrockuptibles ». Deux très cours discours sur une même image publiée dans leur journaux respectifs. Vous concluez à partir d’un non dit d’un des journalistes et d’un dire d’un autre que le premier n’ose avouer ce que le second avoue.

Quelles connaissances du contexte enonciatif de ces deux phrases avez-vous pour conclure ainsi?

Vous portez une analyse interprétatnt une prise de position supposée par une phrase décontextualisée. Où sont analysées les conditions de production de ce discours qui vous pemettent de qualifier l’un de mensonge, l’autre d’aveu ? « cette analyse doit s’effectuer à partir de l’observation des cas usuels en contexte » la votre est-elle le résultat d’entretien sur le terrain de ces deux personnes?

Vous semblez faire le même type d’analyse sommaire, décontextualisé et simplifiée avec une photo du baisé en basant votre argument sur la petite taille de l’image in Life. Quelle est le texte qui accompagne les images ? Comment participe-t-il à la mise en valeur ou non de cette image au profit des autres? Recadrage il pourrait jouer un rôle ici puisque vous soulignez son importance pour Hocine Zaourar.

Ensuite, mais c’est un autre sujet, cette analyse sert d’argument supplémentaire pour la thèse que certains journalistes entretiendrait, participerait encore à une mythologie inavouable qu’une image journalistique serait purement univoque. J’aime beaucoup lire du Bourdieu qui parfois développe un argument fondé sur sa construction d’une réalité simplifiée, presque une caricature, puis pour déconstruire ensuite et montrer les relations cachées invisibles. Mais elles sont rarement invisible, cachées même du sens commun.

VL

@ Thierry Dehesdin: Oui, oui, rupture du code, je résume un peu vite, mais c’est bien ça: ça ne peut pas être des victimes puisqu’elles sont comme nous. Du reste, toute cette histoire de madone/pietà me semble être une association basée essentiellement sur le port du hidjab ou de vêtements un peu amples, qui nous rappellent nos illustrations bibliques…

@VL: Peut-être que je me trompe et que mes exemples ne sont pas les bons, mais l’article que vous lisez est une synthèse d’environ cinq ans d’enquête, que je ne mène pas seul, mais avec plusieurs étudiants et chercheurs (dont je cite ci-dessus les travaux) et la contribution de professionnels. Vous retrouverez sur ce blog de nombreux billets qui témoignent de l’élaboration de mes hypothèses, toujours sur la base d’une observation de terrain: http://culturevisuelle.org/icones/tag/journalisme http://culturevisuelle.org/icones/tag/illustration .

La mythologie professionnelle est très forte, il y a de bonnes raisons à ça: le journalisme organise en permanence sa propre légende, il en a les moyens, il aurait tort de ne pas le faire. Ça ne veut pas dire que c’est un complot: Gisèle Freund – que j’aime beaucoup – se trompe de bonne foi quand elle affirme que le journalisme visuel naît en Allemagne et suit ensuite une lignée Illustrierter Beobachter/Vu/Life (canevas qui a ensuite été repris par tout le monde). Ça correspond tout simplement à son expérience: elle ne connaît pas les illustrés de la fin XIXe siècle, qui aux Etats-Unis, en Angleterre, en France, avaient déjà largement commencé à baliser ce champ. Le problème n’est pas de ce côté, mais du côté de la recherche, trop encline à entériner des récits souvent convaincants. Mais chercher sur l’histoire médiatique est un énorme travail, et nous sommes loin d’être assez nombreux. Dans ces conditions, formuler quelques principes directeurs comme j’essaie de le faire ci-dessus peut avoir son utilité.

C’est en discutant avec des professionnels que j’ai compris que la mythologie leur pose problème d’abord à eux, en particulier parce qu’elle formule des injonctions parfaitement contradictoires. Comment se conformer aux principes documentaires et produire en même temps une image intéressante, expressive, séduisante? La pression est moins grande sur les journalistes du texte, car on admet plus volontiers l’idée de style et de personnalité. La photo, en revanche, a fini par s’enfermer dans une sorte d’impasse, léguée par toute son histoire objectiviste, paradoxe dont les « icônes » fournissent à mon avis une bonne illustration.

Merci pour nous donner à lire cette étude. Outre un bon choix iconographique, l’énoncé de ces « quelques principes directeurs » me semble intéressant et pertinent. On relèvera en particulier : « Plutôt que des images sans légende, les fleurons du photojournalisme sont à proprement parler des légendes en image. », qui circonscrit bien votre thèse. Par ailleurs, l’analyse de la « valeur scalaire », notion fertile et importante, peut je crois être étendue à d’autres formes d’émanations informationnelles, voire créatives ou censées l’être, comme le roman, la chanson, etc. Certaines oeuvres deviennent des (sortes d’) icônes non pas pour leur qualité intrinsèque mais pour leur degré de médiatisation. Ce qui rend parfois la démarche critique – quand elle existe – difficilement recevable (voyez, par exemple, le succès écrasant d’un livre comme « Fifty shades of gray », littérairement nul, mais élevé en îcone de la culture sexuelle pour « ménagère de moins de 50 ans »… C’est prodigieux. Ou consternant, c’est selon.

Merci André pour ce condensé superbe de tes recherches. Tout cela est très convaincant et utile. Juste un point: Hariman et Lucaites n’ont pas pour objet d’expliquer la visibilité des « icônes » (et en effet leur travail est sur ce point un peu décevant) mais de décrire les opérations communicationnelles (ou « relationnelles » dans leur langage) qui emploient cette visibilité dans le débat public (américain). Bien à tous, FB

@ NLR: Merci! Oui, la variation d’échelle comme indication de valeur est un attribut très général des formes culturelles (pensons à la compétition de la hauteur des cathédrales au Moyen-Age), mais en matière de presse, dont la fonction est précisément de hiérarchiser l’information, la valeur scalaire est dotée d’un rôle à proprement parler organisationnel. Un journal ne vise pas seulement, comme le ferait une publicité, à faire occuper à l’information le plus d’espace possible: il peut au contraire gérer sa diminution, et fournir un ensemble cohérent d’indications relatives (voir mon billet: « L’image qui rétrécit, leçon de narratologie visuelle« ).

@François Brunet: J’apprécie d’autant plus ton compliment que nous ne partageons pas la même approche et que ton enthousiasme pour l’ouvrage de Hariman et Lucaites est bien connu. Je laisse chacun juge de savoir si le choix d’écarter volontairement l’analyse des mécanismes médiatiques (« whatever the circumstances of their dissemination« ) est la meilleure condition pour répondre aux questions que cet ouvrage choisit de poser (« why are these images so powerful? How do they remain meaningful across generations?« ). Pour ma part, je suis tout à fait sûr du contraire.

bonjour

Je ne pense pas que l’idée générale que vous présentez est fausse. Encore plus loin je ne crois pas inutile des recherches sur ce sujet et « formuler quelques principes directeurs »

Depuis son invention, la photo est prise dans une dialectique objectivité / subjectivité. Les photographes sont conscients et ont reproduit immédiatement sur cette chose (Bayard noyer).

L’objectivité de la photo est une croyance qui est très rarement inconsciente. La plus part du temps elle est connu du spectateur, ou du photographe.

Encore plus loin je ne crois pas inutile des recherches sur ce sujet et « formuler quelques principes directeurs ». Cependant, j’ai fait remarquer que vos exemples sont en contradiction avec votre volonté de penser l’image dans son contexte premier. Vous avez fait dans ce texte le contraire. Ainsi les arguments pour supporter des principes directeurs sont moins pertinents car décontextualisés et simplifiés.

Par ailleurs, on peut penser que pour décrire la nature de la photographie dans le contexte de l’illustration notamment, le concept d’embrayeur (shifters), repris par Barthes puis par Krauss pourrait peut être correspondre à ce que vous étudiez.

la photographie n’est qu’un signe, réceptacle à peu près vide de sens (donc potentionnellement plein de sens!) qui est présent dans un espace conversationnel, un discours, et dont la fonction principale est de maintenir une interaction, une relation qui fait sens entre des discours.

C’est cette spécificité qui lui permet de jouer ce rôle relationnel entre les autres images ou des discours. Ce receptacle est présenté au lecteur pour qu’il le remplisse et continue à créer du sens grâce à l’image embrayeur présentée.

Cela explique pourquoi la même image sans aucun problème peut être présentée dans des articles dont la signification peut être très différente. Parce qu’il peut jouer le rôle d’embrayeur parfaitement.

VL

André, c’est drôle comme tu cherches une opposition tranchée là où j’apportais juste une nuance. En fait je pense que le propos de Hariman et Lucaites (pour lequel je n’ai pas un enthousiasme débridé, j’essayais juste dans la recension que tu cites d’en rendre compte précisément, parce que c’est un livre touffu) n’a pas grand chose à voir avec le tien. Tu fais une analyse d’historien des images, au sens où tu t’intéresses aux mécanismes historiquement observables de la dissémination et de l’expansion de diverses images. Hariman et Lucaites travaillent sur un corpus étroit d’icônes archi consacrées. Ils s’intéressent peu à la forme picturale mais beaucoup aux usages rhétoriques des images en question, et ceci dans un contexte étroitement américain. Les images qu’ils retiennent sont des monuments dans le discours public et diverses formes de marketing, comme le sont par exemple des grands discours de présidents américains ou des monuments de la guerre de Sécession. Au stade où elles en sont aujourd’hui, la valeur scalaire, par exemple, n’a plus aucune pertinence – en revanche, la répétition et la consécration institutionnelle, oui, et les formes populaires de « l’agir communicationnel’ aux Etats-Unis, encore plus. Je répète, for the record, que je souscris à tout le reste de ton analyse.

Les commentaires sont fermés.